自社のサービスや商品を利用いただくお客様の満足度は、とても重要なことは自明だと思います。日々のマーケティングや販売活動に従事する方々は、顧客の満足していただくことがなにか?を日々自問しながら様々な取り組みを行っていらっしゃると思います。

顧客が満足しているかどうか?を図るために、アンケートやインタビューなどで顧客満足度合いを聴取されている方も多いと思いますが、一方で満足度だけで本当に顧客がサービスに満足をしているのか測りかねている方もいるかと思います。

近年、顧客満足度に変わる指標としてNPS®(Net Promoter Score)という指標が注目されています。NPS®は、顧客ロイヤリティを測定するため信頼性の高い指標として多くの企業が活用し始めています。これは、NPS®のスコアと企業の業績に相関性が高いことがわかってきたからです。

そこで本記事では、年間多数の調査を実施するマーケティングリサーチ会社として、NPS®とはなにか、算出方法や顧客満足度との違い、メリットとデメリットなどについて解説していきます。

顧客満足度を正しく捉える手法を理解し、マーケティングに活かしていただけたら何よりです。

・顧客満足度やNPS®を測定したいが、具体的なやり方を知りたいCS部門の担当者・責任者

・顧客満足度調査をやっているが、調査結果を施策に活かしきれていないと悩むマーケティング担当者

・自社だけでなく競合他社の満足度も気になる調査部門、事業企画部門の担当者

目次

NPS®とは

NPS®とは(Net Promoter Score)の略で、そのブランド・サービスに対する顧客の推奨意向を数値化した指標です。

「あなたは、この企業を友人に勧める可能性はどのくらいありますか?」

という質問をスコアにします。

顧客満足度は、顧客にとって満足度に影響する要因が分かれるため意味の解釈が難しい場合があります。一方、NPS®は推奨意向と明確に定義されたことを聞くため、回答のブレが少なく解釈がしやすいというメリットがあり、多くの企業がNPS®を採用し始めています。

NPS®の調査方法

NPS®は次の4ステップで導き出します。

1.「あなたがこの企業(製品/サービス/ブランド)を友人や同僚に勧める可能性は、 どのくらいありますか?」という質問を消費者に行います。

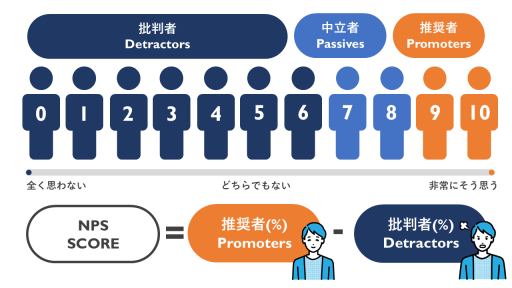

2.消費者は質問に対して0(薦めない)~10(薦める)の11段階で自分に当てはまる選択肢を回答します。

3.上記のアンケート結果で、10~9と答えた集団を推奨者(Promoter)、8~7を中立者(Passive)、6~0を批判者(Detractor)の3つに分類します。

4.「推奨者」-「批判者」の割合の差をNPS®指標として算出します。

例えば、100人の顧客が回答して、推奨者(プロモーター)が50人、批判者が20人、中立者が30人だった場合、「推奨者50人–批判者20」=NPSは30となります。

高いNPSは、顧客満足度が高く、企業や製品に対するロイヤリティが強いことを示します。一方、低いNPSは、企業やサービスに不満や改善点があることを示し、顧客満足度を向上させるための施策が必要となります。

eNPS

NPS®から派生した指標に、eNPS(Employee Net Promoter Score)というものがあります。

eNPSは、顧客ではなく、企業の従業員の満足度、推奨度を測るために利用します。

「親しい友人に勤務先の職場を、どのぐらい推奨したいか」と質問して、その結果を元に、従業員のロイヤルティや離職率の可能性を評価します。

調査・算出方法はNPS®と同じく、下記のステップです。

・質問に対して0(薦めない)~10(薦める)の11段階で聴取する

・上記のアンケート結果で、10~9と答えた集団を推奨者(Promoter)、8~7を中立者(Passive)、6~0を批判者(Detractor)の3つに分類

・「推奨者」-「批判者」の割合の差をNPS指標として算出する

NPS®と同様、eNPSを導入・活用する企業も増えています。

その理由として、eNPS®は、「顧客満足度」「生産性」「離職率」など企業にとって重要な指標と相関があることがわかってきているためです。

eNPS調査は、定期的に実施することで組織の状況変化を把握することができます。数値が変化したときに組織の問題点を深掘りしたり、改善の取り組みを見直すことができるため、より良い職場環境の実現に役立てることができます。

顧客満足度とNPS®の違い

顧客満足度とNPS®は、どちらも顧客の満足度合いを測る点では共通していますが、その目的と評価方法に違いがあります。

顧客満足度は、企業が提供する製品やサービスに対して、顧客がどの程度満足しているかを測定する指標です。

一般的には、顧客に「この製品・サービスに対する満足度を教えてください?」と質問し、5段階や7段階のスケールで評価します。

顧客満足度は、製品やサービスの品質や価格、アフターサービスなどの要素を総合的に見た顧客の現在の評価を知ることができます。

しかし、満足の指す範囲が非常に広いため、解釈が曖昧になりがちで、満足度が高いからリピートにつながらない場合もあります。また、顧客が利用する頻度が低いもの(耐久材の購入やライフイベント等に関するサービス)だと、満足度が高くても将来の売上には寄与しない場合があります。

一方、NPS®(ネットプロモータースコア)は、顧客が企業の製品やサービスを他人に勧める意向を測る指標です。顧客の未来の行動を想定した質問のため、将来性を見込んだ満足度を測ることができます。

このスコアが高いと、他の顧客にサービスを広めるだけでなく、自らがリピートする可能性が高くなります。結果としてNPS®は企業の業績と連動しやすい指標と言われており、今後の収益性を予測する上で重要な指標とも言えます。

顧客満足度とNPS®は、それぞれ異なる視点から顧客の意見や感情を捉えるため、両方を組み合わせて分析することで、より総合的な顧客理解が可能となります。

NPS®のメリット

NPS®の指標をマーケティング活動に活用するメリットは次の3点です。

計測が容易で理解しやすい

自社ユーザーに数問のアンケートをするだけで把握が可能です。

また、その計算方法もわかりやすく誰でも算出が可能なため、多くの関係者が理解しやすいことがメリットの1つです。

競合他社と比較しやすい

NPS®は国内だけでなく、世界中の多くの企業で採用されているスコアのため、業界平均NPSや競合他社と比較することで自社の立ち位置を把握しやすいということもメリットです。

調査会社などに委託すれば、競合他社ユーザーにも同じ調査をすることができ、比較も容易にできます。

ただし、業界が異なると平均スコアも大きく変わるため、同業界での比較をすることが重要です。

時系列での比較がしやすい

シンプルな質問のため、継続的にモニタリングをすることが容易で、時系列で比較がしやすいというメリットもあります。何か販促施策やCS施策を実施したときに顧客ロイヤリティにどのような影響を与えているのか、NPS®が改善しているかを、確認することもできます。

また、時系列での比較を通じて、顧客満足度が低下し始める兆候を早期にキャッチし、対策を講じることもできます。

NPS®のデメリット・注意点

NPS®を調査、活用する際には次のようなデメリット・注意点もあります。

日本では実態よりも低めのスコアが出やすい

海外に比べて日本人は、自分の意見を控えめに表現する傾向があり、中央値の5~6点を付けやすい傾向があります。

5~6点はNPS®では「批判者」に分類されるため、日本での調査の場合「批判者」が多いという結果になりがちです。

そのため、推奨者より批判者を差し引いて算出するNPS®では、日本では上位企業であってもマイナスの数値結果が算出されることが多くあります。海外の同業他社と比較すると差が大きく出てしまうため、国際比較をするときは注意が必要になります。

スコアだけでなく、理由や意見を合わせて聴取する必要がある

商品を他社に紹介するか、しないかといったスコアだけでは、スコアが高い・低いということは判明しても、その理由や改善点、満足されている点などは不明のままです。

また、NPS®は数字で表されるため、一見わかりやすく便利な指標に思えますが、 1つの数値だけで表すということは、結果の解釈が曖昧な場合があります。

NPS®だけに依存せず、他の定性的なフィードバックや詳細な顧客分析と併用することが重要です。

弊社でNPS®を調査する場合は、「そのように評価した理由をお答えください」というフリーコメントを聴取することで理由やスコア以外の定性的な情報も把握ことをおすすめしています。

定性的なコメントを、まずは「ネガティブ」「ポジティブ」「どちらでもない」といった種類にわけ、さらに「価格」「サービス」「サポート」など分類することで、自社の満足点や不満点を具体的に把握することができ、NPS®改善の手がかりが見えてきます。

また、顧客がサービスを利用するときに重視している点を理解することで、より適切な対応やサービスの提供が可能になります。

NPS®の効果的な分析方法

NPS®の結果を効果的に分析するためには、以下のポイントに注意しましょう。

スコアの内訳を把握

NPS®のスコアは推奨者(9-10点)、中立者(7-8点)、批判者(0-6点)の3つのグループに分けられます。まず、各グループの割合を確認し、スコアの内訳を把握することが基本となります。

同じスコアでも中立者が多いのか、推奨者も批判者も多く意見が分かれるサービスなのか、によって打ち手が変わります。

中立者が多い場合、多くのユーザーに印象がなく差別化されていないと言う仮説が立てられます。推奨者、批判者ともに多い場合、強みを活かしつつターゲティングを明確に絞るなどの対策が考えられます。スコアだけでなく構成比も必ず確認するようにしましょう。

セグメント別分析

顧客層によってNPS®のスコアに違いがある場合があります。年齢、性別、地域、購入履歴などのセグメントごとにスコアを比較し、特定の層で問題があるかどうかを確認しましょう。これにより、ターゲットに合わせた改善策を立案できます。

フリーコメントによる理由の分析

NPS®調査では、スコアだけでなく顧客がそのスコアを付けた理由も重要です。具体的な意見や改善要望を「商品スペック」「デザイン・見た目」「ブランド」「アフターフォロー」などに分類し、問題点や改善ポイントが明確にしましょう。

時系列での把握

NPS®調査を定期的に実施することで、スコアやフィードバックの変化を確認できます。これにより、改善策の効果や新たな問題点を把握し、継続的な改善を図ることが可能となります。

顧客満足度や項目別満足度との関連性を確認

NPS®スコアと顧客満足度の関連性を確認することで、NPSの要因を把握しやすくなります。さらに、価格、商品スペック、デザイン、アフターサービスなど項目ごとの満足度を同時に聴取しておくと、NPSに寄与しやすい項目がわかり、自社が注力するポイントが明確になります。

他社や業界平均との比較

NPS®スコアを他社や業界平均と比較することで、顧客から見た自社の相対的な立ち位置を把握できます。とくにベンチマークしている競合との比較を行うことで、自社の良い点、改善点を把握することが可能です。

注:ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです。

マーケティングリサーチのセミナーや自主調査企画も実施。

※この記事は自動化技術を使用して生成され、編集者によって編集および事実確認されています。