どの時代においても、若い世代の思考や行動特性を理解するのは容易ではありません。そのため、若者へのアプローチは、マーケティングの不変の課題といえます。

次の消費の担い手となることが予想される若年層の中でも、最近注目されはじめているのがα(アルファ)世代です。

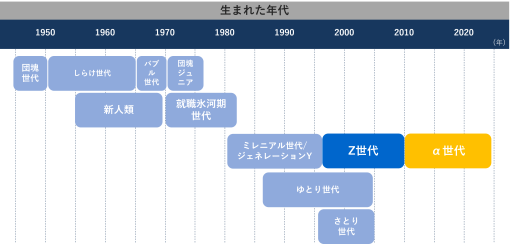

2010年から2024年頃までに生まれる世代を表しており、Z世代の次に続く世代を指します。

この記事では、α世代の定義や特徴だけでなく、マーケティングリサーチ会社として自社で実施した自主調査結果から見えるα世代へのマーケティングのヒントまで解説しています。

本記事のおすすめ対象者

・α世代に対してのブランド認知やブランドロイヤルティを築きたいと考えているブランド担当者の方

・最新の消費者トレンドや動向を把握し、クリエイティブなキャンペーンを立案していきたい広告・マーケティング担当者の方

・商品の若返りや、若年層への拡大をはかりたい商品企画・開発担当者の方

目次

α世代とは

α世代とは、2010年から2024年頃までに生まれる世代を指しており、Z世代の次に続く世代とされています。

オーストラリアのコンサルタント、マーク・マクリンドル氏が提唱し、2023年時点では13歳以下の乳幼児~小学生が該当します。

この世代はスマートフォンやタブレット、AI技術、5G通信などのテクノロジーが日常の一部として普及している時代に生まれてきており、デジタルデバイスを自然に活用できるのが特徴です。今までの世代と比べて、テクノロジーに対する適応性や理解がさらに高いことから、デジタルネイティブと呼ばれます。

α世代と他の世代との比較について

α世代を詳しく知るために、他世代の特徴についても紹介していきます。

Z世代

α世代の1つ前の世代が、Z世代です。

Z世代とは、1997年から2010年頃に生まれた世代を指し、2023年時点では13~26歳頃に該当します。

この世代は、インターネットが普及し始める時代に育ったため、デジタル情報にアクセスすることが日常的であり、SNSやスマートフォンを駆使してコミュニケーションを取るのが自然です。タイムパフォーマンスを重視し、倍速視聴やショート動画などを好む傾向があります。グローバルな視野を持ちつつも、個人のアイデンティティを大切にするなど、多様性や個の価値を尊重する消費行動を見せることも特徴的です。

ミレニアル世代(ジェネレーションY)

1981~1996年頃に生まれた世代で、α世代の親に該当する世代といわれます。

日本では2000年頃にカメラ付き携帯電話が発売され、さらに固定電話と携帯電話の契約数が逆転しているため、10代のときはネット、携帯電話が普及していた層が多く含まれています。

デジタルネイティブの第一世代ともいえるこの世代がデジタルに柔軟に対応する姿勢が、その子供であるα世代にも影響していると考えられます。

また、バブル崩壊後の不況の中で成長したこともあり、比較的保守的で安定志向といわれています。

団塊ジュニア、就職氷河期

Z世代の親に該当するのが、1970〜1980年中頃に生まれた団塊ジュニア・就職氷河期世代です。

ミレニアル世代より少し遅れて、20代以降にネット、携帯電話の本格的な普及を経験しています。

デジタルとマス・アナログを併用する傾向がミレニアル世代より強いといえます。

高度経済成長やバブル崩壊を経験したため、金銭感覚がシビアであったり、人口ボリュームの多いゾーンのため、同世代にライバルが多く受験や就職活動が難航したことから、同じ苦労をさせたくないために子供への投資は惜しまない、という特徴があります。

α世代とZ世代は共通する特徴も多くありますが、上記のような親世代の特徴の違いにより、α世代の方がより様々な傾向が強まっているといえます。

α世代の特徴

デジタルネイティブ

α世代は、生まれた瞬間からデジタル技術が日常の一部として存在する世界に育っています。

そのため、彼らは「デジタルネイティブ」として、先行する世代よりも遥かに自然にデジタルデバイスやサービスを取り入れ、使用する能力を持っています。

娯楽の一環としてスマートフォンやアプリで遊ぶことが自然であり、デジタルの活用が幼い頃から日常に溶け込んでいます。

学習面でも、学校からタブレットが支給され、コロナ禍に授業をオンラインで受けるということを経験している世代です。また、他にも2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されていることも、この傾向に拍車をかけるといえます。

タイムパフォーマンスを重視

ビジネスではコストパフォーマンスという概念がよく使用されますが、α世代が重視するのはタイムパフォーマンス(タイパ)です。

SNSでの即時の反応やリアルタイムの更新が当然の環境で成長しているため、情報やサービスを受け取るスピードの速さを当然のものとして期待しています。

限られた時間の中でどれだけ楽しさや便利さを享受できるか、ということに重きを置いており、例えば動画の中でもショート動画を好む傾向は、Z世代よりさらに強まっているといわれます。

多様性・ダイバーシティへの理解

インターネットとソーシャルメディアの普及により、世界中の異なる文化や生活スタイルに触れる機会が増えている中で育ったα世代は、幼少期から多様性を受け入れる姿勢を身に着けているといわれています。

自主調査から見えてきたα世代の実態

α世代の特徴について紹介しましたが、より理解を深めるために、電通マクロミルインサイトでは、α世代についての自主調査を行いました。

その調査結果の一部をご紹介し、α世代の実態について深堀していきます。

メディア利用

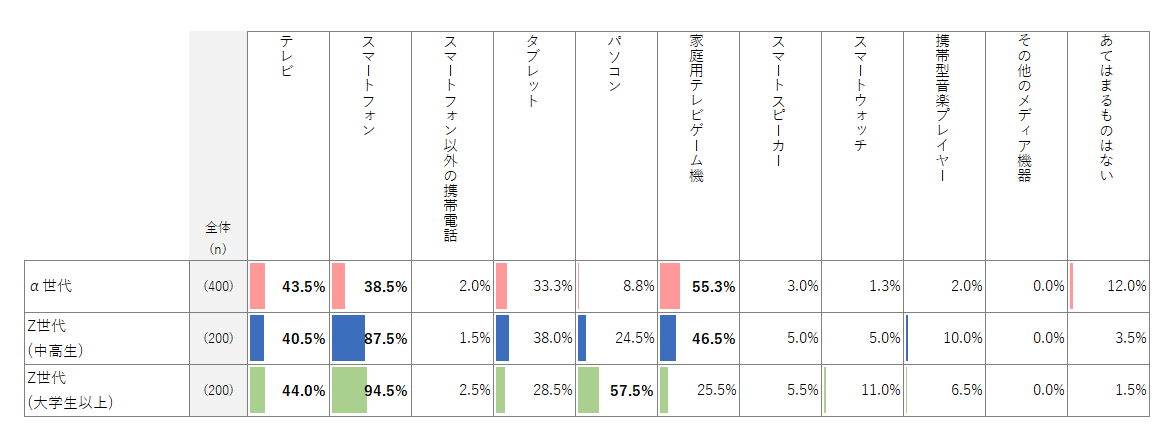

α世代の約4割がスマホを保有

α世代の38.5%が、自分専用のスマートフォンを所有していると回答しました。家庭用テレビゲーム機も、約半数の55.3%が自分専用として保有しています。

▼自分専用のメディア機器

他世代の利用実態も合わせて掲載している調査レポートはこちらからダウンロード可能です。

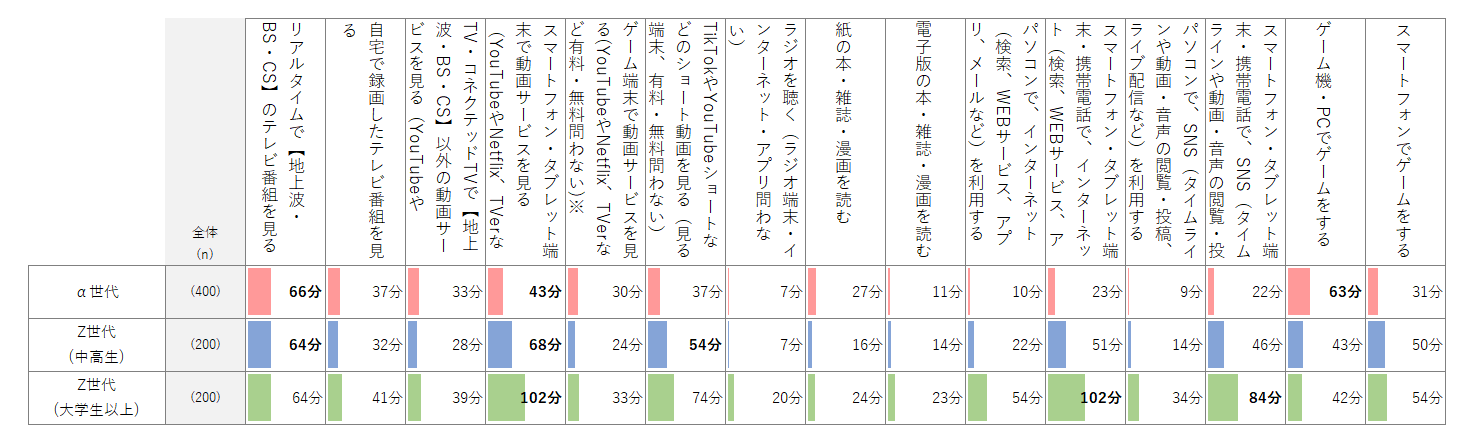

休日の接触メディアとしてはテレビも健在

休日に接触するメディアとしては、トップ3は次のような結果になっています。

1位:テレビ

2位:ゲーム機で・PCでのゲーム

3位:スマートフォン・タブレットでの動画視聴

テレビの視聴時間は、シニア世代と比べると約半分程度ですが、それでもまだ一定の時間接触しているメディアとして、テレビの存在はα世代にも影響力があるといえます。

▼休日のメディア平均利用時間

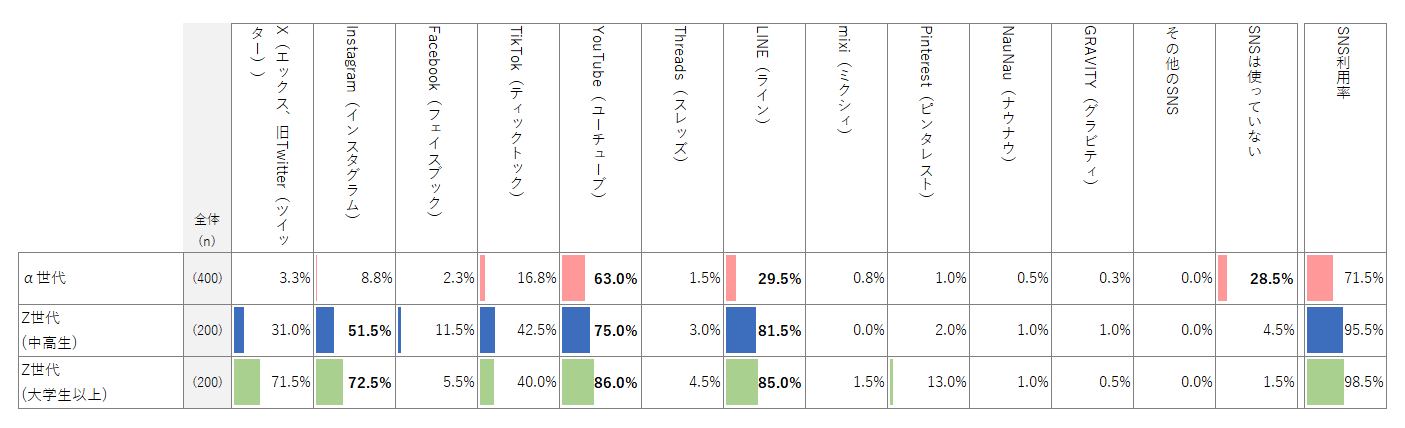

利用SNSはYouTubeの一人勝ち

α世代の役7割がSNSを利用しており、その内訳としてはYouTubeが63.0%と圧倒的です。年齢制限が設けられているSNSが多いため、当然の結果でもありますが、次点のLINEの2倍以上の差があります。

対して、中高生や大学生以上のZ世代になると、YouTube以外にインスタグラム、X(旧twitter)、LINEと様々なSNSを複合的に活用している様子が読み取れます。

▼ふだん使っているSNS(すべて)

他世代の利用実態も合わせて掲載している調査レポートはこちらからダウンロード可能です。

推し活・好きな有名人

α世代も親と一緒に推し活している

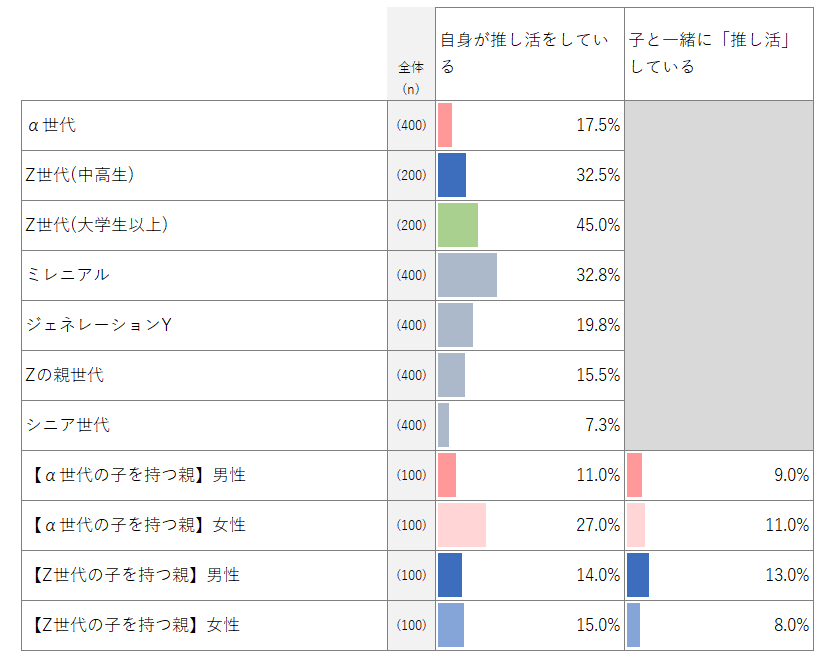

今話題の推し活は、α世代でも17.5%が行っているという結果でした。α世代の子と、一緒に取り組んでいる親世代も10%前後います。友達のような親子関係を築く家庭が増えているという意見もありますが、この結果からもその傾向を見て取ることができます。

また、α世代の親世代は、男性は11%が自身で推し活をしていますが、その殆どは親子で推し活をしています。子供の影響を受けたのか、親が子供に影響を与えたのか、までは調査結果だけではわかりませんが、親子間でかなりの影響を与えていることが見て取れます。

▼推し活実施率

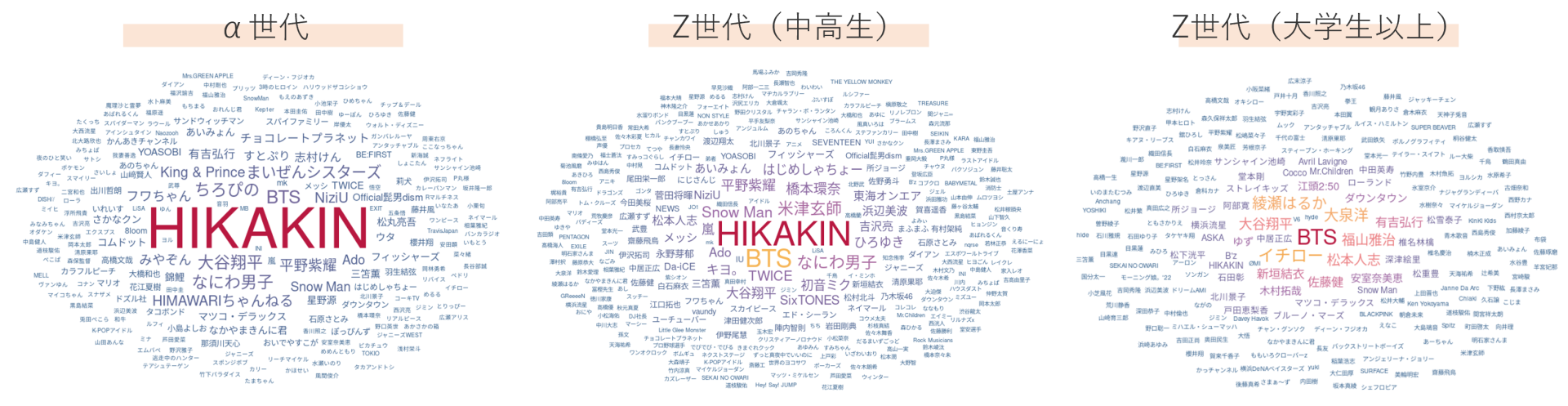

α世代の30%が「YouTuberに影響を受けている」

α世代は30%、Z世代は10%ほどが「YouTuberから影響を受けている」と回答しています。

推し活の対象としても、Youtuberに代表される配信者・インフルエンサーは多く回答されており、SNSに慣れ親しんでいる様子が垣間見えます。

▼各世代の好きな有名人

若年層以外との世代比較や、詳細の数値が閲覧可能なレポートはこちらからダウンロード可能です。

α世代へのマーケティングのヒント

現時点での消費行動は親が選択・介在している場合が多いα世代ですが、今後10年もすれば新しい消費者として無視できなくなることは確実です。

今からα世代の特徴を踏まえたうえで、次のような点を意識して、この世代へのタッチポイントを持ちつつ、マーケティングやブランディング活動を行っていくことが重要になります。

ゲームやSNSがα世代と企業の直接的なタッチポイント

これまで解説してきたように、α世代のゲームの利用率は高い傾向です。

α世代の前までも子供はゲームが好きであったのは変わりませんが、α世代の親世代も子供と同じくらいの時間をゲームしていることが調査からも判明しており、従来の「子供だけでゲームをする」ということではなく「親子でゲームを楽しむ」「親公認でゲームを行う」といった傾向が強まっています。

ゲーム内でのコラボレーションや、ゲーム性のあるマーケティングを持つことが今まで以上に重要になると想像されます。

購買につなげるには「子の興味」「親からの信頼」両方が重要

消費行動の中で、「購入するものを親子で一緒に選んでいる」割合も一定数いることが判明しました。選択肢の一つに入るためには、まず子供に興味を持ってもらいつつ、購入決定者である親からも信頼を得ることが重要です。

また、子に興味をもってもらうために「楽しい」ことは重要ですが、それだけでは十分でありません。「楽しい」だけでは、ありふれているため、埋没してしまう可能性があります。

α世代開拓の事例:桃太郎電鉄教育版

α世代開拓の事例として、KONAMIの「桃太郎電鉄(通称、桃鉄)」が一つの事例として挙げられます。

「桃太郎電鉄(通称、桃鉄)」は、KONAMIより1988年にファミリーコンピュータ用ソフトとして発売されたゲームです。ゲームの内容はプレーヤーが鉄道会社の社長として、実在する日本全国の駅をすごろく方式で回りながら、各駅で物件を購入し、最終的な総資産を競うというものです。

α世代の親たちも物心ついた頃からこのゲームに慣れ親しんでおり、日本全国を巡るという特性上、「桃鉄で日本の地理を覚えた」という声は以前から寄せられていました。そこで、最新版のゲームをベースに、教育版に一部アレンジした「桃太郎電鉄 教育版Lite 〜日本っておもしろい!〜」をリリースしています。

教育機関向けに、いじめなどにつながりかねない一部要素を排除し、代わりに教育的要素を強めるなどの工夫をしたうえで、さらに長期的なブランディングを目的として無料で教育機関の導入を2023年1月より受付開始したところ、全国の約3,000もの小中学校で教材として活用されています。

子どもはゲームを通じて勉強できる、

親としても娯楽だけでなく教育要素が付与されているので安心できる、

KONAMI社は将来の見込み客を獲得できる、

という構図です。

このように、ゲームに慣れ親しんでいる子供へのアプローチと、教育的要素を盛り込むことにより親の信頼感を得ることが、α世代へのマーケティング・ブランディングの一つの形といえるでしょう。

参照元:

不朽の名作ゲーム「桃鉄」が教材に!ゲーム×学びの「エデュテインメント」ってナニ?

桃太郎電鉄 教育版Lite 〜日本っておもしろい!〜

電通マクロミルインサイトではα世代含め、消費者や世代の特徴・傾向についての調査を行っています

私たちは2022年、2023年にそれぞれα世代に関する自主調査を行っています。

2022年にはα世代の行動や思考理解、α世代の「親」の特性理解などを中心に調査し、2023年にはメディア視聴やSNSなどの実態についての調査や、ECサイト利用実態/認知チャネル/推し活・エンタメについての調査を行いました。

電通と共同でプロジェクトを実施した経験と、マクロミルの保有する多彩なデータとテクノロジーの活用により、α世代の素顔や本音、実態を紐解く消費者調査なら、電通マクロミルインサイトにお任せください。

マーケティングリサーチのセミナーや自主調査企画も実施。