優れたマーケティングを実施するには、一貫した戦略のもとマーケティングの施策立案から実行までを行う必要があります。

具体的には、マーケティング対象の市場環境分析から始まり、狙うターゲットを絞り、自社のポジショニングを定め、具体的な広報活動や販売方法を決めて計画を実行していきます。

そして、一連の業務が終わった時点で当初の計画に対して成果を振り返り、課題がある工程を修正します。

この流れをマーケティングプロセスと呼びます。

マーケティングプロセスを効果的に行うためにはマーケティングを単なる販売、営業と捉えるのではなく、製品が製造されるコンセプトから顧客に対するアフターサービスに至るまでを一貫した戦略でコントロールする必要があります。

この記事では、年間多数の調査を実施するマーケティングリサーチ会社として、マーケティングプロセスとそのプロセスごとのポイントを解説していきます。

・マーケティングの一連の流れの全体像を手早く把握したい方

目次

マーケティグプロセスの基本

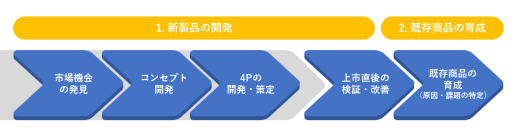

一般的な事業会社におけるマーケティングプロセスは、

①新製品の開発 ②既存商品の育成

の2つに分かれます。

新商品の開発

新商品は、市場機会の発見⇒コンセプト開発⇒4Pの開発・策定のプロセスを経て市場に投入されます。

上市後に検証を行い課題が見つかると、前工程のプロセスに戻って対応策を検討します。

既存商品の育成

既存商品の育成は、目的や問題に応じて以下のように対応策を検討していきます。

サイズや味違いなどの製品展開や改良、プロモーション変更などのマイナーチェンジ

⇒コンセプト開発、4Pの開発・策定

製品コンセプトやターゲット変更などの本格的な見直し

⇒市場機会の発見

新商品開発では、一定の戦略のもとマーケティングプロセス全体を実行しますが、すでに市場に出ている既存商品は課題に応じて特定のプロセスを修正する、という違いがあります。

それぞれのマーケティングプロセスごとに、さらに具体的に解説していきます。

市場機会の発見

マーケティングの最初のプロセスは、「市場機会の発見」です。

「市場のどこにチャンスがあるのかを探る」と言い換えることもできます。

例えば

・新規市場への参入

・既存市場での新製品開発

・既存商品のリニューアル

などのタイミングで、マーケティングのフレームワークや3C分析(消費者、自社、競合)などを活用して有望な市場やターゲット、自社の強み・弱み、未充足ニーズなどを明らかにすることで、新たな市場開拓ができないかを探していきます。

市場機会の発見のプロセスをさらに細かく分類すると、下記の4つに大別されます。

- 消費者の満たされていないニーズを探索する「未充足ニーズの発見」

- 有望なターゲットを見つける「消費者セグメンテーション&ターゲティング」

- 自社や競合のポジションを把握する「競合&ポジショニング把握」

- 市場規模や成長性などを確認する「市場規模の推計」

それぞれのマーケティングプロセスにおけるポイントを解説していきます。

①未充足ニーズの発見

ヒットする商品・サービスに欠かせない要素として、「顧客ニーズを捉えて、顧客の問題を解決できること」が挙げられます。

そのため、顧客志向のマーケティングを実践するには顧客ニーズを把握することから始めます。ニーズは、顕在ニーズと潜在ニーズの2つに分けることができます。

顕在ニーズと潜在ニーズの違い

| 顕在ニーズ=消費者が自覚しているニーズ | 潜在ニーズ=消費者が自覚していないニーズ |

|---|---|

比較的簡単な調査で把握可能 どの企業も容易に把握できる すでに充足されたもののも、未充足のものもある 差別化された商品は開発しにくい | 消費者を深く理解するために、様々な手法が必要 簡単には発見できない 未充足である可能性が極めて高い 確実に差別化された商品を開発できる |

表にある通り、顕在ニーズとは消費者が自覚しているため、「こんな商品がほしい」「このサービスがもっとこうだったらいいのに」と言語化できることにより、ニーズを把握することは比較的容易です。そのため、競合他社でも似たようなコンセプトや機能となり、差別化は難しくなります。

競合と差別化するには潜在ニーズ、とりわけ既存商品では充たされていない強いニーズや、消費者自身も気づいていないニーズを見つけることが重要です。

潜在ニーズの発見方法

しかし、消費者が意識していない潜在ニーズは定量調査で把握することが難しいです。

潜在ニーズを把握するには、グループインタビューやデプスインタビューなどの定性調査を行い、消費者をよく理解するというプロセスが必要になります。

・商品を使用するシーンや習慣

・使用シーンでの使い方、使用結果

↓

ヒアリング結果から得られた使用状況や習慣から、どのようなニーズがあるかを推測します。

・商品への満足している点、不満を感じている点

・商品を使用するときに、本当はやりたくないけれどやっていることや工夫していること

・商品を使用する前に期待していた点と、実際に使用してみた結果のギャップ

↓

上記のような推測から、「現在の商品では満たされないニーズ」「実現されないとあきらめているニーズ」を洗い出します。

このようにインタビューなどの定性調査を通じて、潜在ニーズの洗い出しができた後は、アンケートなどの定量調査で、どれだけの人がその意見に同意するのか、複数ある場合は優先順位をつけるなどさらに顧客のニーズを鮮明にしていきます。

②消費者セグメンテーションとターゲットの選定

消費者ニーズや価値観の多様化により1つの商品で全員のニーズを満たすことが難しくなり、ターゲットを絞らなければ誰にも売れない時代になっています。

そこで、売れる製品を開発するためには、「誰のニーズを満たすか」を明確にする必要があります。

具体的には、下記のように消費者をセグメント化し、重視するセグメントを絞り込んでターゲットを明確にします。

市場を均質な消費者ニーズを持ったグループに分類(セグメンテーション)

均質な消費者ニーズをもったグループに抽出・分類することを、セグメンテーションとよびます。

具体的には次のような観点で分類します。

●人口統計学的変数

性別、年代、エリア、ライフステージ、職業、世帯年収など

●消費者行動変数

使用頻度、使用量、購入金額、使用銘柄など

●心理学的変数

価値観、ライフスタイルなど

ここに挙げたような複数の切り口を組み合わせて、均質な消費者ニーズをもったグループ(セグメント)に分類します。

セグメンテーションの中から、自社の強みを発揮できる有望ターゲットを選定(ターゲティング)

次に、分類した各セグメントの規模や属性、ニーズなどはどうなっている?といったことを明確にします。具体的には、セグメントごとのニーズや不満点などをアンケート調査で聴取します。

調査結果からセグメントごとの特徴が見えてきた後に、自社にとって有望なセグメントをを決めることが、ターゲティングです。

セグメンテーションとターゲティングを行うことで、自社が狙うべき市場・ターゲットがより明確になります。

③競合とポジショニングの確認

どのような商品やサービスでも必ず競合が存在します。

どのブランドを競合とするかで、自社の強みや弱みが決まるため、競合関係を正しく把握することは、マーケティング戦略を立案する上で非常に重要です。

なお、マーケティングにおける「競合」とは、同じニーズ(目的)を達成するために用いられる全ての代替品・行為を指します。

消費者は一般的に、あるニーズを満たすために、複数のカテゴリ商品を使い分けることが多いです。

そのため、同一カテゴリ内の競合関係だけでなく、カテゴリ外の競合関係(代替品)まで把握することも重要です。

自社製品と競合・代替品の状況を把握し、自社が目指すべきポジショニングや強化すべきポイントを明らかにしていくことも、市場機会の発見の1つです。

セグメンテーションをした上で、ターゲティングを設定した後、自社のポジションを目指すための分析をSTP分析と呼びます。

④市場規模の推計

STP分析を行ったのち、自社として強みにしたい領域が明らかになったら、その市場規模や成長性を確認しましょう。

市場規模や成長性の把握には、次のような方法があります。

- デスクリサーチで官公庁や調査会社、シンクタンク等ですでに実施された調査結果や統計情報などを文献やインターネットを使い収集する

- デスクリサーチで見つからない場合は、複数のデータから市場規模の推計を行う。推計には、インターネット調査などで消費者のニーズを把握したり、類似品の実購買データなどの分析を行う。

自社がどんなに強みを発揮できる市場でも、市場規模が充分でないと一定の売上を見込むことはできません。

市場がどのくらいあるかは、推計でもかまわないので算出するようにしましょう。

コンセプト開発

市場分析を行ったうえで、自社が参入・強化すべきカテゴリが決まれば、次はそのカテゴリに投入する商品のコンセプトを開発するプロセスに進みます。

コンセプト開発では、前のプロセスで発見できた消費者の未充足ニーズと、自社ならではの素材、技術を元に創出された多数のアイデアの中から、市場に受け入れられるコンセプトを判別し、サービスの概要、消費者へのメリット、価格帯などの商品スペックを具体化していきます。

一般的にコンセプト開発は、以下の3ステップで進めます。

- アイデアを絞り込む「アイデアのスクリーニング」

- アイデアを消費者が求めるコンセプトに発展させる「コンセプトの開発」

- コンセプトが製品化する価値があるかを判別する「コンセプトの評価」

①アイデアスクリーニング

アイデアのスクリーニングとは、消費者の未充足ニーズや研究開発によるシーズ(素材、技術)から生まれた多数のアイデアから、市場に受容されるものを判別し、アイデアを絞り込むことです。

社内で検討したアイデアは、玉石混交でポテンシャルが高いものも低いものも含まれています。

すべてのアイデアを開発していては時間もお金も足りません。そこで、コンセプト開発を進める価値があるものを絞り込んでいきます。

絞り込む方法として、複数のコンセプトを提示してどのコンセプトが消費者にとって受け入れられるかをインターネット調査で収集する方法があります。

②コンセプト開発

次のプロセスでは、アイデアスクリーニングで絞った簡易コンセプトをベースに、コンセプトの提供価値やその根拠、購入決定に必要な要素などを検討して、フルコンセプトに仕上げていきます。

コンセプトを仕上げていく段階で、ターゲットとなりそうな消費者にコンセプトを提示し、商品の魅力が伝わるか、コンセプトは魅力的か、更に良くするための改善点などを確認します。

改善点を確認したりする場合には、インタビューなどの定性調査を通じてヒアリングしていくことが適しています。

また、商品スペックが重要な商材では、消費者が購入時に重視するポイントが複数存在するのが一般的です。

そこで、コンジョイント分析を使って、消費者がどの属性(項目)を重視しているか、各機能の求める水準を確認していきます。

③コンセプト評価

コンセプトの絞り込み、開発を行った後は、開発したフルコンセプトが、市場や想定ターゲットに受容されるかを調査し、多額の投資を要する製品開発に進めるかどうかを判断します。

コンセプト評価の項目を統一し、これまでの商品コンセプトの評価結果を蓄積しておくことも有用です。特定のコンセプト評価を行ったとき、過去のコンセプトと数値を比較することでどの程度評価されているかを把握することが可能となります。

評価を定量的に把握するために、インターネット調査などで次のような項目を調査します。

・コンセプトの購入意向

・コンセプトの新奇性

・コンセプトの重要度(自分向けと感じるか、必要性を感じるかなど)

・コンセプト項目別の魅力度

・競合商品との違い

4Pの開発・策定

コンセプトが決まれば、それをもとに、「誰に」「どのような価値を」「どのように提供するか(マーケティングミックス)」などのマーケティング戦略を立案していくプロセスです。

4Pとは、Product(製品)/Price(価格)/Place(流通)/Promotion(販売促進)のそれぞれの頭文字をとったものです。それぞれについて確認すべき点や抑えるべきポイントについて解説します。

製品評価

コンセプトに基づいて開発した試作品について、効能、効果などの製品力に問題がないか、競合や既存商品と比べて高い水準に仕上がっているかを確認します。

試作品の評価には、ラボテストと消費者テストの2つを行います。

ラボテストは研究所で機械を用いて安全性や耐久性を客観的に測定するもので、技術的な観点にフォーカスします。

消費者テストは、会場調査やホームユーステストなどで製品の評価を得るためにブラインドテストを行い、受容性を確認します。

また、製品の改善点の深堀や、広告やパッケージの表現開発のために使用シーンや消費者にとっての価値などをグループインタビューなどの定性調査を行い確認します。

試作品を開発し評価する「試作品のパフォーマンス評価」

開発の段階や製品の性質、商品の完成度や機密性などの条件により、次のようなテストを使い分ける必要があります。

・会場調査(使用状況を一定にして評価を収集する)

使用方法や使用順序など、使用の状況や条件を統一した状態で評価を得る場合には、会場調査が適しています。多数の対象者をあらかじめ指定した調査会場に集めて実際の利用や販売シーンに近い環境を再現することで、リアルな反応を観察し、改善点や意見を収集することができます。

・ホームユーステスト(実際の使用条件で評価を収集する)

想定された条件だけではなく、実際の生活シーンで商品やサービスを利用してもらった上で調査を行ってもらう方法です。使用条件の管理が難しい面はありますが、日用品や調理器具など家庭で実際に利用しないと評価が取りにくい商品でも調査が可能になります。

パッケージデザインを評価する「パッケージデザインの評価」

店頭で消費者が手にとるか、メッセージは伝わるか、競合製品と比較した印象はどうなのか、実際の利用シーンで好まれるか、様々な観点を考慮してパッケージを決定する必要があります。デザインの初期段階や、複数のデザインを絞り込む段階などで、消費者の意見や改善点を収集することがおすすめです。

インターネット調査でデザイン画像を提示し、定量的に結果を得ることが最も簡易に評価が可能です。

デザインだけでなく、実際に手に取ってもらった際の質感まで評価を得たい場合は、会場調査が適しています。デザインの具体的な改善点についてより詳しく意見を収集したい場合は、グループインタビューもおすすめです。

いずれにしても、ターゲット層の好意度、購入意向、改善希望点などを収集することが重要です。

ネーミング開発のための調査

ネーミングは商品の売れ行きを大きく左右する要素の1つです。

ネーミングは覚えやすいか、受け入れられるか、コンセプトとあっているか、ネーミング案が複数ある場合はどれが最も評価が高いか、など確認点は多くあります。ネーミングはパッケージの一部の場合も多くあるため、先ほど開設したパッケージと合わせて調査を行う場合もあります。

また、製品の改善点の深堀や、広告やパッケージの表現開発のために使用シーンや消費者にとっての価値などをグループインタビューなどの定性調査を行い確認します。

価格施策の検討

価格決定は、製品開発の中でも非常に難しい問題です。

企業はできるだけ高い価格を付けたいと思う一方で、販売個数への影響をシミュレーションする必要があります。逆に、価格を下げる場合でも、下げた分をカバーする売上増が期待できるかが重要です。

価格設定には、

- 原価に利益を加える

- 消費者が感じる価格を基準とする

- 競合の価格を基準とする

などの方法があり、複数の方法を考慮しながら決定します。

しかし、消費者は「価格」によって商品の品質を推定するため、価格設定には消費者が感じる価値を意識することが重要です。

商品価値に見合い、且つ、ターゲット層の受容度が高い価格を検討するためには、例えばコンジョイント手法(購入場面を再現し、サイズや機能、価格などのトレードオフ関係を考慮しながら価格受容度を測定する手法)を活用し、価格変動によるシェアへのインパクトや自社同士で顧客を奪い合っていないか、などをシミュレーションすることで、最適な価格を模索します。

価格設定の考え方は、プライシング施策の記事もご覧ください。

プロモーション施策の検討

広告やプロモーションのコンセプトでは、消費者に、「製品を使ってみたいと思う」「使ってみて広告の言う通りだと感じる」「製品を使い続けたいと思う」、と思わせる、感じさせることが重要です。

そのためには次の3点がポイントになります。

生活者が満たされていないニーズを実感するシーンや具体的なベネフィットの確認

どんなとき、どんなシーンで「満たされていないニーズ」を感じるのか、そのニーズが満たされることによって得られるベネフィットは何か、などを分析したうえで、訴求メッセージを確認していきます。

クリエイティブ案を作成し、広告評価によって絞り込みや改善を行った広告制作

ストーリーボード(絵や映像、言葉などで広告コンセプトのイメージを表現したもの)などの広告表現の案を実際に見てもらい、記憶に残りやすいか、好意度、改善点などの意見を収集します。

ターゲットに最も効率的・効果的にメッセージを届けるためのクロスメディア戦略

クロスメディア戦略では、事前にターゲット層のメディア接触状況や各メディアの影響度などを把握します。さらに、消費者の購買プロセスに応じて複数のコンタクトポイントを設定し、コンタクトポイントごとに適したメッセージを変えていく工夫が必要になります。

コンセプト・プロダクトテスト(C/Pテスト)

4Pの個別要素の完成後は、開発した製品が発売する価値のあるレベルに仕上がったか、どのぐらいの売上や利益を見込めそうかを総合的に確認します。

最終チェック段階では、製品の特性やパッケージ、価格などの様々な情報を与えた上で製品評価を行い、実際のマーケットで起こりうる反応を計るコンセプト・プロダクトテスト(C/Pテスト)を行います。

食品や家庭用品など繰り返し購入される消費財の販売量予測には、一般的に「トライアルリピートモデル」の考え方が用いられます。

これは、トライアル購入(1回目の購入)量と、リピート購入(2回目以降の購入)量を各々予測し、併せてトータルの購入量≒販売量予測とする考え方です。

その他、食品、日用品などの大手消費財メーカーでは、様々な需要予測モデルを使って、売上や市場シェアの見込みを確認します。

ここで予測シェアが十分期待できると判断された後は、特定エリアでのテストマーケティングを経て本格導入に進みます。

上市後の検証・改善

新製品やリニューアル品を市場に導入した後は、これらが期待通りのパフォーマンスを発揮しているか確認します。

さらにパフォーマンスを強化・向上するには何が必要かなど、マーケティング活動の成果を把握し、問題があれば施策を講じていく必要があります。

これまで紹介したマーケティングプロセスをどんなに入念に実行しても、競合企業の対抗などによって思いがけない事態が生じることがあります。

そのため、導入直後は市場動向を注意深く観察し、計画と実績にズレが生じていないか確認することが重要です。

具体的には、

- 商品の出荷、販売状況の確認、市場への浸透の進捗を検証する「浸透度・成長度測定」

- 使用者は満足しているか、改善点はないかを検証する「顧客満足度測定」

- 広告やプロモーションの効果を検証する「広告・プロモーション効果測定」

などを行います。

問題がある場合は、「市場機会の発見」「コンセプト開発」「4Pの開発・策定」の必要なステップに戻り、対応策を検討します。

市場浸透度の測定

認知や理解、購入といったプロセスごとに浸透状況を確認し、顧客をスムーズに購買に導くことができているか、どの段階に問題があるのかを捉えます。

もし計画との乖離や問題があれば、改善ポイントを洗い出し、マーケティングプランを速やかに修正します。

製品の導入後に定期的に消費者調査を実施することによって、常に変化する市場での課題やマーケティング活動の中でも、下記のように詳細な改善ポイントを明らかにしていくことが重要です。

- 実施したマーケティング活動の成果

- 製品の購入インーバルに応じた浸透度

- プロモーションなどの各種施策の効果検証

- 競合の動向や使用環境の変化

- 製品への慣れ

- 変化やその要因

- 潜在的な変化の兆し

顧客満足度の測定

継続的に長期間、製品を売り続けるために、製品の購入者を対象に満足度を確認するための調査を行い、下記の点を確認することが重要です。

- 想定ターゲットが購入しているか

- 購入理由は想定通りか

- どの程度満足しているか

- 改善すべき点はないか

- 継続的に購入してくれそうか

これらの調査は「顧客満足度調査(CS調査)」、「購入者追跡調査」などと呼ばれます。

顧客満足度を高いレベルに維持できると、リピート購入や好ましい評判を周囲に伝えるクチコミの促進、競合へのスイッチ防止や高価格の受容などに結びつきます。

新製品の発売直後では購入者が限られているため、発売後しばらくしてから調査を実施します。

調査のタイミングは商材の性質によって異なり、日用品や食品などの消費財では、製品を使い終える期間を考慮し、何度か商品を買っていそうなタイミングを見計らって行います。

自動車や家電製品など耐久財の場合は購入後、ある程度使用し使い慣れた頃に実施します。

プロモーション効果の測定

消費者のニーズを汲み取った製品を開発し、適切な価格設定を行い、消費者が購入できる状態を整えても、その製品の情報を効率的かつ効果的に消費者に伝達できるとできないとでは、パフォーマンスが大きく異なります。

消費者へのコミュニケーションが期待通りの認知度アップ、商品イメージ伝達、購入促進などを達成できたか、問題点はないか迅速に捉え、課題への対策を講じる必要があります。

広告やキャンペーンなどのプロモーションは、「現状」と「目標」のギャップを埋めるために実施するものです。

プロモーションの効果は「現状」と「結果」の比較によって測定します。

また、そのプランの成否は、「結果」と「目標」の比較(達成度)で判断します。

正確な「効果」やキャンペーンの「成否」を測るためには、事後調査はもちろんのこと、事前調査により「現状」を把握していること、プランの実行前に「目標」を設定していること、の2点が不可欠になります。

既存商品の育成

市場導入から一定期間を経過した後、さらなる売上向上のために下記のことを行います。

- 定期的にパフォーマンスのレビュー

- リニューアルやラインエクステンション

- 新しい使用方法の開発

- キャンペーンなどのマーケティング施策を実行

多くの業界が成熟期にある現在では、このプロセスにおけるマーケティング課題が多く発生します。

しかし「売上減少の原因を見つけたい」「利用者数を増やしたい」「利用者の離反を防ぎたい」など、顧客の課題は漠然としたものが多く、事前の仮説整理が非常に重要になります。

具体的には、「マーケティング活動の評価」を行い、マーケティング活動の問題点を確認します。

また、「新規顧客の獲得/既存顧客の維持のための検討」を通じて、新規顧客の取り込みや既存顧客のロイヤリティ向上のための施策を検討していきます。

その結果によっては、マーケティングのプロセスを戻り対応策を講じます。

例えば

・サイズや味違いなどの製品開発やプロモーション変更といったマイナーチェンジの必要性が生じた場合

⇒コンセプト開発4Pの開発・策定

・製品コンセプトやターゲット変更など本格的な変更が必要な場合

⇒市場機会の発見

マーケティング活動の評価

既存商品を管理・育成していく中で、自社ブランドのマーケティング活動や市場状況を定期的にレビューして、解決すべき問題が生じていないかを確認していきます。

そして必要に応じて、マーケティング計画を修正していきます。

具体的には、

- 実購買データ

- 消費者調査(アンケート)

をもとに、マーケティング活動や市場状況をチェックしていきます。

まず、実購買データでは、自社ブランドが属するカテゴリ市場の市場規模や市場構造、自社ブランドの購入者属性、購買トレンドにおいて、変化や問題が生じていないかを確認します。

一方、消費者調査では、自社ブランドの認知、知覚イメージ、購入経験、満足度などを中心に、マーケティング活動を評価して問題点を洗い出していきます。

新規顧客の獲得・既存顧客の維持

自社ブランドの売上を増やすには、①客数を増やす、②客単価を上げる、の2つの方法しかありません。

その中で、客数を増やすための施策には、「新規顧客を獲得する」「既存顧客を維持する」の2つがありますが、従来のマーケティングでは「新規顧客の獲得」が重視されてきました。ただ、近年では「既存顧客を維持する」ことの重要性が高まっています。

既存顧客の維持だけでは、売上や市場シェア向上には限界があります。

そこで、消費者ニーズが近い競合ブランド利用者や、購入する可能性があるターゲットから新規に取り込んでいくことが必要となります。

具体的には、「どのような特性・ニーズを持った人が自社商品を購入してくれそうか」「トライアルもしくはスイッチを促進させるには、どのような要素が必要か」など、調査を通じて明らかにしていきます。

以上が、企業におけるマーケティングのプロセスとポイントになります。

マーケティングプロセスに沿ったリサーチなら電通マクロミルインサイトにお任せください

電通マクロミルインサイトでは、マーケティングプロセスごとの課題や、課題に応じたリサーチの提案を経験豊富なリサーチャーがお手伝いします。

マーケティングに関するご相談は、こちらまでお問い合わせください。

マーケティングリサーチのセミナーや自主調査企画も実施。