マーケティング分析とは、様々なデータを収集、管理、運用し、マーケティング施策に生かすために分析をすることです。また、マーケティング施策の実施後にも分析を行うことで、成果や効果を判断し、次の施策のヒントにもなります。

この記事では、年間多数の調査を実施するマーケティングリサーチ会社として、マーケティングにおけるデータ分析の手法やポイント、代表的なフレームワークなどを紹介していきます。

目次

マーケティングで分析すべきデータと方法

自社で保有しているデータによるユーザー分析

マーケティングのためにまず何より分析すべきなのは、自社で保有しているデータです。

商品利用者・購入者などユーザーの性年代といった属性、ユーザーのうちリピートしているユーザーの割合や頻度、回数など購買履歴、行動データなど様々なデータを分析して、顧客理解を深めることが、マーケティングには不可欠です。

全てのユーザーをひとくくりにするのではなく、様々な切り口や特性で分類・セグメンテーションすることが重要です。例えば購入回数により、「ヘビーユーザー」「ミドルユーザー」「ライトユーザー」に分類すると、それぞれのユーザーの特徴や顧客のニーズを把握することができます。

また、toC向けビジネスの場合、自社ホームページにGoogle Analyticsを導入していると思います。どういったキーワードでサイトにユーザーが訪問しているのか、どんなページが閲覧されているのか、などユーザーが求めている情報やユーザー像を分析するのに役立てることができます。

デスクリサーチによる市場分析、トレンド情報収集

次に市場全体や競合の情報を収集しますが、これはデスクリサーチで収集が可能です。

デスクリサーチでは、特定の市場規模、シェア、ブランド一覧、競合情報といった基本情報や、市場トレンド、トピックス、生活者意識などのトレンド情報などを収集・調査します。

インターネットなどを活用し無料で調査することも可能ですが、各種調査会社がまとめた調査レポートや、有料データベースなどから精度の高い情報を入手することもおすすめです。

リサーチ会社で調査したデータの分析

自社にもなく、デスクリサーチをしてもわからないことは、リサーチ会社に依頼をして調査することが必要になります。

例えば、自社のデータからは、ユーザーの特徴などは掴めても、他の商品を購入しているユーザーが、なぜ自社商品を購入しないのかという理由を特定・分析するのは難しいです。こういう場合は、調査会社に依頼してインタビューやアンケート調査を実施するとデータを得ることができます。

また、自社が保有しているユーザーデータとかけあわせることで、より生活者のイメージが明確になります。

マーケティング分析のポイント

データを分析するときに、数値を単体で評価することは難しく、他の数値と比較することで初めて説得力を持ちます。マーケティングの分析のためのポイントは大きく次の3つです。

②対象を分解する

③ベンチマークと比較する

顧客満足度調査を例に取りポイントを解説していきます。

時系列で比較する

マーケティングデータ分析の際に一番重要なのは時系列での比較です。

顧客満足度を調査した結果、自社商品の満足度は75%だったとします。この数字だけ見ると、決して低くはない数値といえそうです。

ただ、過去1年前の満足度が90%だった場合、15%も満足度が減少していることがみえてきます。満足度が下がっている要因をさらに探る必要が出てくるなど、時系列で比較すると課題が浮き彫りになります。

対象を分解する

時系列比較だけでは、満足度が下がっている「要因」を見つけることは難しいです。このような場合、全体の数値ではなく、ターゲットごとに分解して分析することをおすすめします。

一般的なのは、性年代別に顧客を分けることです。

性年代別に比較すると、例えば20代男性では時系列でみても満足度が大きく変化しておらず、50代以上の男性では満足度が減少しているなどの傾向がわかることがあります。この場合、商品の特性がある程度の年齢以上の男性のニーズに合わなくなってきている可能性が考えられます。

性年代以外にも、様々な属性や切り口でターゲットを分けて分析していくことをおすすめします。

例えば、「サポートセンターへの接触の有無」や「利用回数の頻度」の違いなどで、差異が見られるかもしれません。

ベンチマークと比較する

同じく顧客満足度が75%だった場合に、その数値をどのように評価するのかは、競合他社やベンチマークとの比較が重要になります。

ライバル企業の満足度が60%だった場合と、90%だった場合では意味合いが全く異なってきます。

どの企業・商品を競合として設定するのか、市場において自社はどのようなポジショニングをとるのか、といった点で分析し、戦略を考案していくためにも、競合との比較は欠かせません。

マーケティング分析に使用するフレームワーク

分析するデータとポイントをお伝えしてきましたが、0から情報を整理するのは難易度が高いため、マーケティングではしばしばフレームワークを使用してデータを分析していきます。

フレームワークとは何か

フレームワークとは、「物事の枠組み」を意味する言葉で、マーケティング以外でもビジネスシーンで活用されています。

フレームワークによって情報分析や思考・課題を抽出しやすくなり、施策立案・実行の際に発生する問題解決をサポートしてくれます。

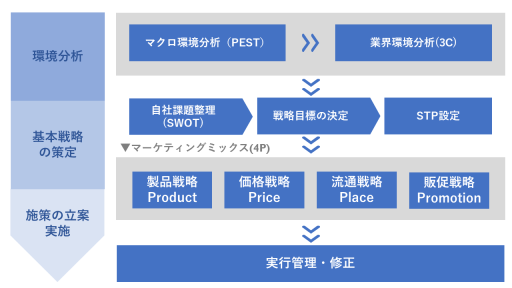

マーケティングの実践ステップ3段階

大きくは、下記の3段階に分かれます。

これらの各ステップの中では、フレームワークを使用すると、課題整理や分析がスムーズに行えます。

マーケティング実践ステップに合わせて、代表的なフレームワークを5つ紹介していきます。

環境分析:市場のどこにチャンスがあるのかを探る

まずは、市場のどこにチャンスがあるのか、新規参入をするべきかどうかを決めるために、環境分析を行います。

このステップでよく使用するフレームワークは、「PEST分析」と、「3C分析」、「SWOT分析」です。

PEST分析

PEST分析とは

PEST分析とは、マクロ環境を分析するために用いられるフレームワークで、次の4つの頭文字をとったものです。

Economy(経済要因)

Society(社会・文化要因)

Technology(技術要因)

PEST分析の特徴

自社の企業活動は常に世の中の動き(外部環境)に大きく影響を受けてしまいます。

PEST分析の目的は、長期的な視点で外部環境の変化が、自社にどのような影響を与えるのかを把握し、マーケティング戦略に活かすことです。

具体的には下記のような点に着目します。

| Politics(政治・法要因) | ・法律、法改正 ・税制 ・政治、政権交代 ・政治団体 |

| Economy(経済要因) | ・経済成長率 ・物価 ・為替、株価、金利 ・消費動向 |

| Society(社会・文化要因) | ・人口 ・世帯 ・高齢化、少子化 ・流行、世論 |

| Technology(技術要因) | ・新技術 ・イノベーション ・インフラ ・IT化 |

PEST分析の事例

例えばスマートフォン業界におけるPEST分析を行った場合、以下のような要因が挙げられます。

| Politics(政治・法要因) | ・市場は大手通信キャリアが独占状態 ・政府は大手通信キャリアに対し値下げを 要求し、以前に比べて低価格で提供されるようになった |

| Economy(経済要因) | ・格安SIMによるプランを提供する企業が増加 |

| Society(社会・文化要因) | ・社会情勢の変化でリモートワークが推進、 都市部を中心に導入する企業が増加傾向にある ・巣ごもり需要でオンラインコンテンツの利用率も向上 |

| Technology(技術要因) | ・5G技術の向上や普及により、スムーズな コンテンツ利用が可能に |

これらの要因が自社にどのような影響をもたらすのか、要因を活かすにはどのような戦略を立てるべきかを考えていきます。

3C分析

3C分析とは

3C分析とは、次の3つの頭文字を取ったものです。

Competitor(競合)

Company(自社)

3C分析の特徴

下記のような項目を分析することで、マーケティング戦略の方向性や事業を成功させるための要因を探っていきます。

例としてコーヒーチェーンの3C分析は下記のようになります。

| 3Cのフレームワーク | 特徴 | コーヒーチェーンの例 |

|---|---|---|

| Company(自社) | 強み/弱み 市場におけるポジショニング シェア 市場内の評価やイメージ | 国内コーヒー消費量増加 (飲酒率・喫煙率の低下) 味覚の多様化 コーヒー用途の拡大 サードプレイス需要 (モバイル機器使用) |

| Competitor(競合) | 強み/弱み 市場におけるポジショニング シェア 市場内の評価やイメージ | 同業のA社、B社、C社 他の業種(カフェ、コワーキングスペースなど) |

| Customer(顧客・市場) | 顧客の特徴 顧客のニーズ | 他店にはない オリジナルの新メニュー 落ち着きのある快適な空間 親密感あふれる接客 |

3つCの要素をそれぞれ洗い出したうえで、

競合(Competitor)よりも優れた価値を

自社(Company)が提供できる商品・サービスは何か?どのような施策を行うべきか?

を探るためのフレームワークです。

このように自社・競合・市場のそれぞれを分析し、

- 何が成功要因なのか

- 今後の成功・成長に向けてどのような戦略をとるべきか

を発見するためのフレームです。

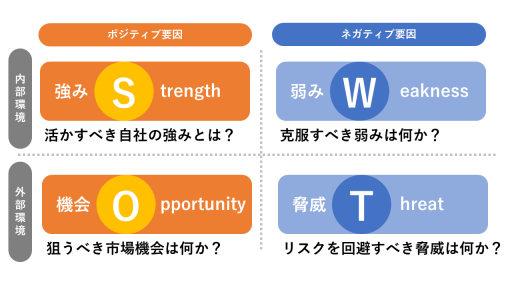

SWOT分析

3CのうちCompany(自社)環境をさらに深堀するためには、SWOT分析を活用する場合もあります。

SWOT分析とは

SWOT分析とは、次の頭文字を取った分析方法です。

Weakness(弱み)

Opportunity(機会)

Threats(脅威)

自社の内部環境と外部環境において、ポジティブな要素とネガティブな要素をそれぞれ整理していくフレームです。

- 強み……活かすべき自社の強み

- 弱み……克服すべき自社の弱み

- 機会……狙うべき市場機会

- 脅威……リスクを回避すべき脅威

それぞれの項目を当てはめたら、今度は掛け合わせて戦略に落とし込むことが大切です。

- 強み×機会……自社の強みを活かして機会創出を狙う

- 強み×脅威……強みを活かしながらリスクを回避しつつ機会創出を狙う

- 弱み×機会……弱みを改善・強化することで機会創出を狙う

- 弱み×脅威……弱みを理解することでリスクを回避または最小限に抑える

この中でも特に「強み×機会」は、自社の強みを活用してビジネスチャンスをつかむための戦略(積極化戦略)となるため、最優先で検討すべき項目です。

基本戦略の策定:誰を対象にして、何を売りにするのかを決める

環境分析を終えた後は、いよいよ基本戦略の策定を行います。

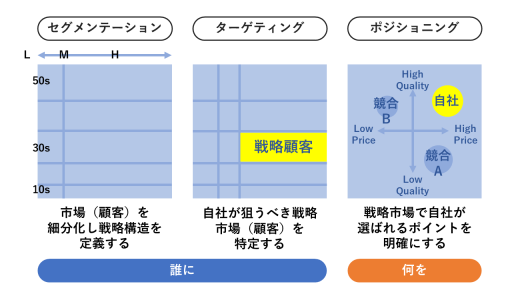

顧客志向のマーケティング活動で最も重要な、「誰に」「どのような価値を提供するか」を決定するステップです。その際に活用されるフレームワークがSTPです。

STP

STPとは

STPとは、次の頭文字を取って名付けられた分析方法です。

Targeting:ターゲティング(ターゲットの選定)

Positioning:ポジショニング(自社の立ち位置)

「誰に」「何を」提供すれば、効率よく売上を上げられるのか、を見極めるために使用するフレームワークです。

セグメンテーション Segmentation

セグメンテーションとは、同じニーズや特性を持つセグメントに、市場を細分化することです。

よく用いられる変数は以下のとおりです。

| 変数 | 切り口 | 具体例 |

|---|---|---|

| 人口統計学的変数 | 性別、年齢、職業、年収 | 男性/女性、未婚/既婚、関東/関西、大都市/中都市/その他 など |

| 心理的変数 | ライフスタイル パーソナリティ | アウトドア派/インドア派 先進的/保守的 |

| 行動変数 (消費者行動変数) | 使用タイプ、使用頻度 商品関与度、ロイヤリティ | ヘビー/ミドル/ライト 時間(朝/昼/晩)、経済性重視/機能性重視/デザイン性重視 |

以前は、性年代や未既婚といったセグメンテーションだけで十分でした。例えば、独身男性向けの商品、既婚女性向けのサービス、といったものです。

しかし、最近ではライフスタイルや価値観の多様化により、心理的変数、行動変数などを加味したセグメンテーションが重要になっています。例えば、「美容感度の高い20代女性向けのアプリ」や、「メタボが気になる中高年男性向けのサプリメント」などです。

ターゲティング Targeting

細分化したセグメントの中から、自社が狙うべき戦略市場(ターゲット顧客)を選定することが、ターゲティングです。

消費者の多様化により、ひとつの商品で「みんなのニーズ」を満たすことが困難になっています。そのため、「誰のニーズを満たすのか」を明確にしなければ、消費者の心を掴むことはできません。

ターゲティングを絞り込むことが、マーケティングの成功にはとても重要です。

ポジショニング Positioning

ターゲットを選定した後、戦略市場で自社が選ばれるポイントを明確にすることがポジショニングです。

ポジショニングでは、以下のような項目を具体的に考えます。

- ターゲットにとっての魅力は何か?

- 独自性(競合性との「差別化」)があるか?(魅力的であっても、ほかに同じようなものがあれば売れない)

- 競合にとって模倣が困難か?(魅力的で独自性があっても、簡単に真似られるようでは意味がない)

STPの事例

例えばスターバックスは幅広い年代の男女や職業でセグメンテーションを実施し、10代前半の子ども以外をターゲティングとして設定しています。

しかし、実は時間帯によってターゲットを変えているのです。朝は会社員を中心に、昼は主婦層やノマドワーカー、夜は仕事帰りの会社員などをターゲットとして捉えています。ポジショニングでは、自宅や職場に次ぐ「サードプレイス」を提供できるよう工夫されています。

特にノマドワーカーや学生が店内で仕事や勉強が行えるようアプローチしました。

施策の立案と実施:どのように価値を伝えるかを決める

STP分析によりターゲットが決まれば、どのように価値を伝えるのか決めるステップです。

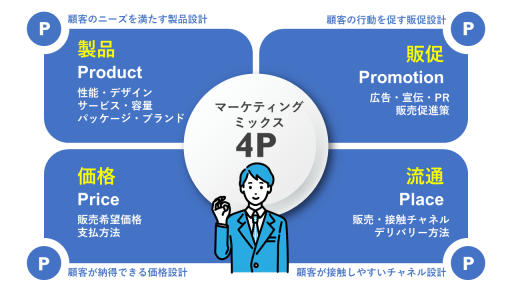

4Pというフレームワークを活用して、具体的な施策を決定していきます。

4P

4Pとは

4Pは、次の4つの頭文字をとったフレームワークです。

Price(価格)

Place(流通)

Promotion(販促)

4つの領域を具体的な施策を決定していきます。特にマーケティングミックス(マーケティングツールと組み合わせる戦略)の代表的なフレームワークとして活用されています。

▼4Pの設計

Product(どのような製品を開発・提供するのか)

顧客のニーズを満たすための製品設計です。

主に製品の特徴、機能、品質、サイズ、ラインナップ、ブランドイメージ、デザイン、アフターサービスなどが挙げられます。

Price(価格をどのくらいにするのか)

顧客が納得できる価格設計を行います。主に低下や販売希望価格の設定、割引方法、支払い方法などが挙げられます。

Place(どのような経路で顧客へ到達させるか)

顧客が商品・サービスと接触しやすいようチャネルを設計します。主に調達や流通方法、販売チャネル、在庫・輸送などが挙げられます。

Promotion(顧客にどのように良さを伝えていくのか)

顧客を購入に促すための販促設計です。主に広告や宣伝、広報、PR、営業活動、販促策、店頭販促などが挙げられます。

この4つの要因から競合と比較し販売施策を立ててから、要因ごとにターゲットのニーズが満たせているかを考えます。

戦略実行後の検証と改善

PEST分析や3C分析を用いて環境分析を行い、STPにより基本戦略を策定し、4Pで具体的な戦略を立案、策定した後は、戦略に基づいた新商品を発売したり、広告やキャンペーンの展開となります。

ただ、戦略の実行がゴールではありません。

その施策が仮説通りの効果を出せているのか、検証していく必要があります。

検証すべき項目は例えば、下記のとおりです。

- 出荷・販売額(いつ、どこで、誰が、どのくらい、いくらで購入されたのか)

- 浸透度、成長度(何%の人は商品を認知、使用しているのか)

- 製品評価(使用した人は、どの程度満足しているのか)

- プロモーション評価(実施した広告・プロモーションはどの程度の効果を上げているのか)

出荷や販売額は、社内の出荷データや社外のPOSデータなどを活用します。

それ以外の項目は、社内の会員リストや調査会社のモニタを活用してリサーチしていきます。

マーケティングリサーチの活用方法

マーケティング戦略の検証にはマーケティングリサーチが役立ちます。一方戦略立案の段階でもマーケティングリサーチを活用することで戦略の精度が高まります。

具体的に、環境分析から施策立案と実施までにどのような調査が必要になるのか解説していきます。

環境分析におけるマーケティングリサーチ

環境分析に焦点をあてたPEST分析と3C分析で必要な調査は、次のようなものがあります。

- 市場調査

- 競合調査

- ブランドイメージ調査

- 初回購買プロセスの調査

- 使用実態・満足度の調査 など

PESTと3Cは主にマクロ環境や業界環境を分析するため、リサーチ内容も主に市場環境や競合動向となどを調査します。

また、初回購買プロセスや商品やサービスの使用実態・満足度も調査し、自社商品・サービスの課題を浮き彫りにしていきます。

基本戦略の立案におけるマーケティングリサーチ

マーケティングの基本戦略立案では、STP分析を用います。

STP分析のうち、セグメンテーション、ターゲティングの際には、消費者の実態を把握するために、下記のような調査を実施します。

- ターゲットの規模、プロフィール、利用実態調査

- グループインタービューやデプスインタビューなどを通じて、購買ジャーニー・選択行動などのヒアリング

また自社ブランドや商品を位置付けるポジショニング設定時に必要な調査は、次のようなものがあります。

- 商品コンセプト評価調査

- ネーミング評価調査 など

商品コンセプト評価やネーミング評価は、商品やサービスがターゲットに受け入れられるか、改善した方が良いのかを判断する際に利用します。

STP分析は自社ブランドや商品の業界内での位置付けを示すだけでなく、問題を明確にするという役割もあります。そのため、商品コンセプト評価やネーミング評価を調査することも重要です。

マーケティング施策の実行におけるマーケティングリサーチ

マーケティング施策を実行する際は、施策を4Pで整理します。

4Pを検討する際に必要な調査は以下のとおりです。

- 試作品調査

- 製品試用評価調査

- パッケージ・デザイン評価調査

- 価格需要性評価調査

- 広告クリエイティブ調査

- 販売予測調査 など

4Pは主に製品開発から販売プロモーションまでの戦略であり、消費者のニーズに合わせた製品づくりや最適な価格設定、効率的な流通網、効果的なプロモーションを打ち出さなくてはなりません。

戦略を考える際に上記の調査結果を用いることで、具体性のある戦略を打ち出せるようになります。特に製品試用評価とデザイン評価は、定量調査だけでなく定性調査で質的データを収集する必要があります。

効果検証とマーケティングリサーチ

マーケティング施策を実行し、効果を検証する際には以下のような調査が必要です。

- 初期反応層把握

- 広告効果・販促効果測定

- 顧客満足度調査

マーケティングでは、商品・サービスを消費者に認知してもらうことが非常に重要です。

施策を実行した結果、どれほど消費者に商品を知らせることができたのかを調査します。また、商品情報を提供した際に初期段階で反応した層を把握しておくと、ターゲティングの修正などに活かせるでしょう。

販促戦略においてメディア・広告などを活用した際に、広告効果がどれくらいあったのか、実際にどのプロモーションが高い販促効果を生み出したのかも調査し、改善につなげていきます。

マーケティングの戦略立案・効果検証のためのリサーチは電通マクロミルインサイトにお任せください

マーケティングの基本についてご紹介してきました。売上拡大のためには、様々な手法を駆使して自社を取り巻く環境や商品の強み・弱みなどを把握し、効果的な戦略を打ち出していかなくてはなりません。

マーケティングの戦略立案から効果検証まで、各プロセスの中でマーケティングリサーチは重要な要素となってきます。弊社では、リサーチを通じて、マーケティング活動のサポートをいたします。

マーケティング活動やリサーチにお悩みの方はお気軽にご相談ください。

マーケティングリサーチのセミナーや自主調査企画も実施。