マーケティングリサーチは、企業のマーケティングを成功に導くために、消費者からデータを収集・分析する一連の取り組みを指します。

市場動向や消費者の声などをリサーチによって集めて、客観的な評価を把握・判断していくことにより、マーケティング課題を解決したり、マーケティングの成功率を高めることが可能になります。

本記事では多くの調査を手掛ける調査会社として、マーケティングリサーチの役割、手法、手順、市場調査との違いや、弊社の事例などを紹介・解説します。

・初めてマーケティングリサーチの実施を検討しているが、何から着手したらいいのかわからない方

・既存商品の改良を/新商品の開発を考えているのでユーザーの声を拾えるようなアンケート調査をお考えの担当者

・以前頼んだ会社で調査実施したものの、結果をうまく生かせなかったので、外さないポイントを知りたい方

・マーケティングリサーチと市場調査の違いについて知りたい方

目次

- 1 マーケティングリサーチとは

- 2 市場調査を行う目的

- 3 マーケティングリサーチを行う目的

- 4 マーケティングリサーチを行うメリット

- 5 マーケティングリサーチの種類

- 6 定量調査と定性調査

- 7 定量調査の代表的な手法

- 8 定性調査の代表的な手法

- 9 マーケティングリサーチの費用

- 10 マーケティングリサーチの手法の選び方

- 11 マーケティングリサーチの流れ・手順とポイント

- 12 マーケティングリサーチの活用方法

- 13 私たちが実施したリサーチ事例

- 14 市場調査やマーケティングリサーチを成功させるために最も重要なこと

- 15 電通マクロミルインサイトのマーケティングリサーチサービスの特徴

マーケティングリサーチとは

マーケティングリサーチとは、マーケティング活動で生じる課題を解決するために、消費者からデータを収集、分析し、意思決定に活用する一連の取り組みを指します。リサーチは、マーケティング活動を円滑に遂行するためのツールの一つといえます。

マーケティングとは

by ピーター・ドラッカー

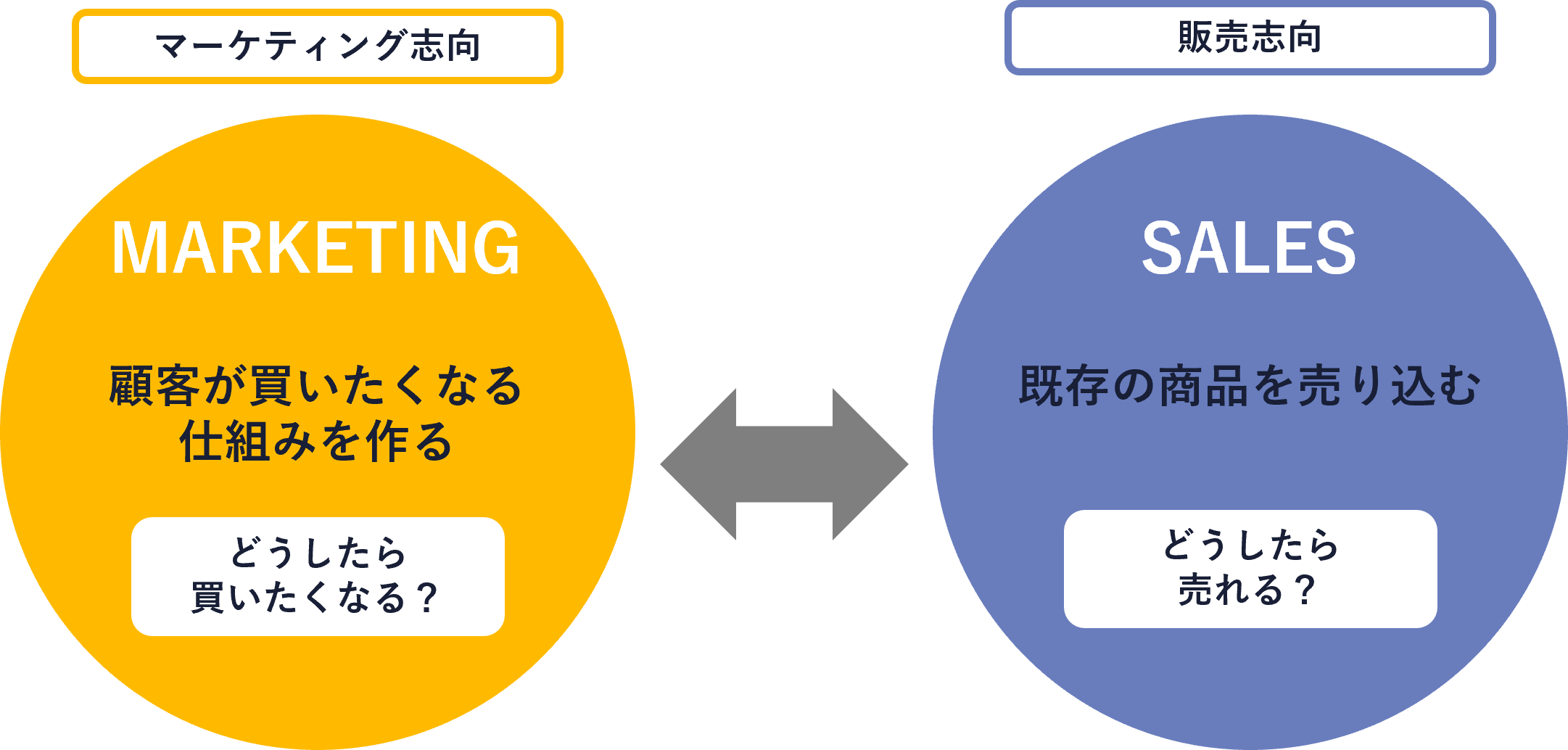

マーケティングとは、言い換えると消費者にセールスやプロモーションなどの売込みをしなくても、顧客が自然と買いたくなる仕組みをつくることです。

販売は製品を中心に考えるのに対して、マーケティングは顧客を中心に考えます。

▼マーケティング志向と販売志向の違い

マーケティングリサーチの必要性

マーケティングとは「顧客の課題をどう解決するかを最優先に考え、商品・サービスが売れる仕組みを作ること」と先述したように、マーケティングは市場と顧客の理解が出発点であり、最も重要なポイントです。

既にあらゆるモノが溢れて市場が成熟している現代では、商品やサービスが優れていても、売れるとは限りません。

「家事を手短に済ませたい」

「便利な家電は欲しいが、センスの良い物に囲まれてくらしたい」

「美味しいものを食べたいが体型は維持したい」

などといった、顧客の悩みやニーズに寄り添い、解決することが起点となるマーケティング志向がますます重要となっています。

市場と顧客の理解のためには、生活者に対してのアンケートやインタビューを実施したり、購買データや視聴録などの実態把握を行うマーケティングリサーチが必須です。そしてその重要性は年々増加しています。

市場調査とマーケティングリサーチの違い

マーケティングリサーチと似た言葉に、市場調査があります。

2つの違い・関係性については、マーケティングリサーチ協会の「マーケティング・リサーチ綱領」において以下のように定義されています。

企業や団体、政府等の意思決定を支援することを目的として、統計学および社会科学、行動科学、データサイエンス等の理論または手法を用いて、個人または組織に関する情報を体系的に収集し、分析し、解釈すること。上記にあてはまる限り、すべての形態の市場調査、世論調査、社会調査およびデータ解析を含む。

参照URL:https://www.jmra-net.or.jp/rule/prenciple/

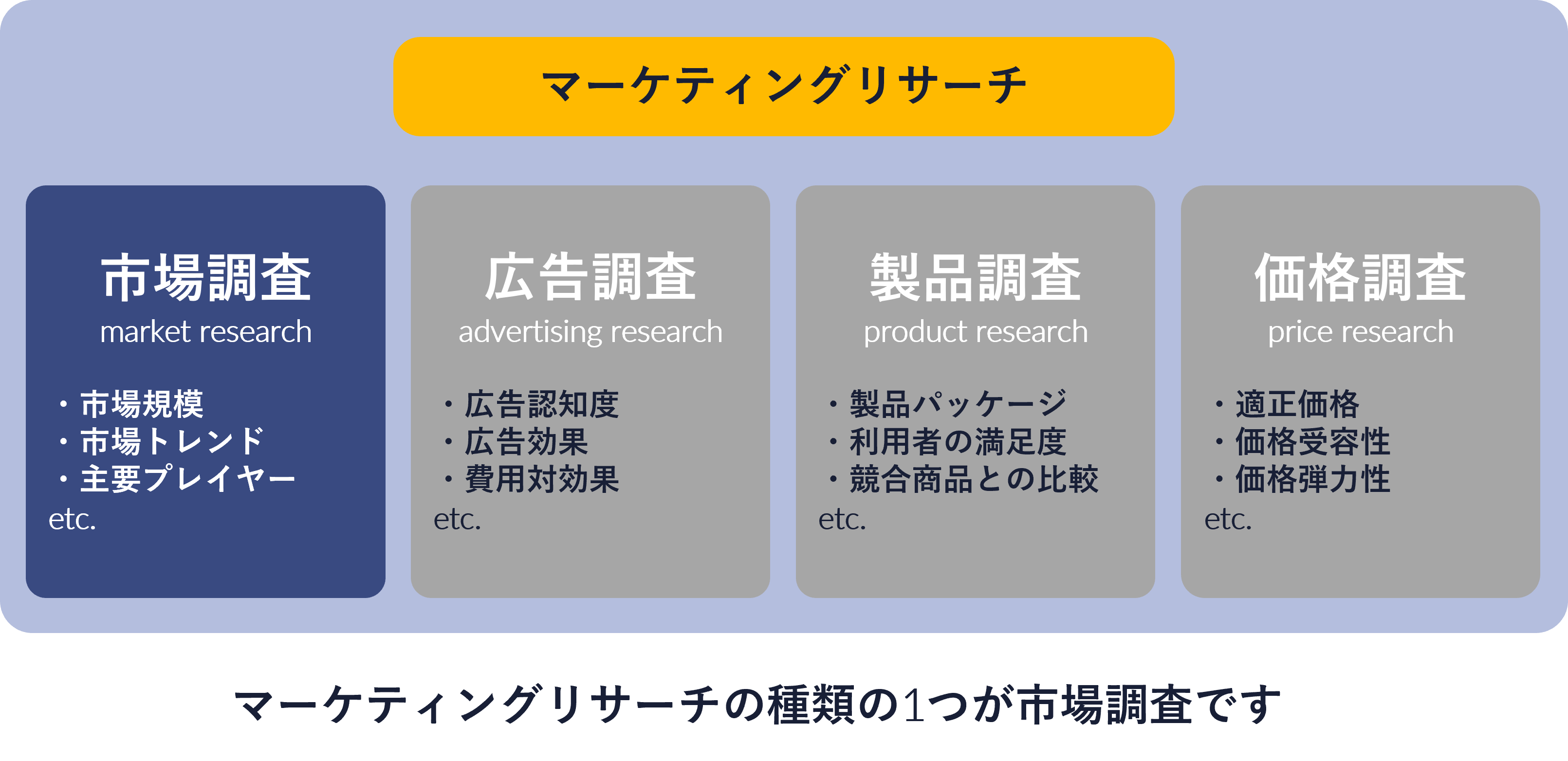

つまり、マーケティングリサーチの方がより広義を意味する言葉で、マーケティングリサーチの種類の1つが市場調査といえます。

▼マーケティングリサーチと市場調査の違い・関係性について

市場調査とは、文字通り「市場(マーケット)」の調査を意味し、マーケットリサーチと呼ぶこともあります。

市場調査では、例えば次のような情報を調査・収集します。

・特定商品の販売量を把握する(=市場規模を知る)

・競合他社の強み弱みと自社の状況を比較する

・顧客のニーズや将来のトレンドを把握する

対して、「マーケティングリサーチ」には、市場を対象とする市場調査のほかに、商品、広告、価格、ブランド等のマーケティングに関わるさまざまなことを対象とする調査が含まれます。

市場調査を行う目的

次に、マーケティングリサーチや市場調査を行う目的をそれぞれ解説していきます。

市場調査を行う主な目的は、大きくは下記の4つです。

目的1:市場規模や市場トレンドの把握

市場調査の主な目的として、市場規模やトレンドを把握することがあげられます。

ひとくちに市場といっても、さまざまな業界があり、販売規模や製造・流通・小売に関わる企業の数などによって対象とする顧客層が異なります。

成長する市場がある一方で、縮小している市場が存在します。

これらの要素を勘案して対象市場が自社にとって魅力的か、リスクの有無などを把握しマーケティングや経営戦略に活かすことも市場調査の目的のひとつです。

目的2:消費者のニーズ把握

買い手である消費者のニーズを把握することは、マーケティング戦略の出発点と言えます。

既に高品質の商品やサービスは世の中で飽和状態のため、企業視点で良い商品・サービスを開発しても、消費者に受け入れられるとは限りません。

そのため、消費者自身も意識していない隠れたニーズに対応することが、ますます重要になっています。

例えば、顧客視点で、新たな切り口のニーズを捉えて成功した例として、スターバックスが代表的です。

従来のコーヒーチェーンでは、「味」や「品質」が消費者ニーズの中心であると考えられていましたが、スターバックスでは、オープンテラスや寛げるインテリア、親しみやすい接客など、「居心地」をテーマに打ち出して成功しました。

このように、消費者が求めているものを解き明かすために、買い手側のニーズやウォンツ、行動パターン、価値観といった情報を集めることが必要です。

自社の商品・サービスへの認知度、イメージ、満足度といったことはもちろん、消費者のライフスタイルや価値観の変化を把握することが市場調査の目的の一つです。

目的3:競合他社のシェア・動向を把握

市場の中で生き残るために、競合他社との差別化は重要です。そのためには市場における自社だけでなく、競合他社の強み・弱み、そして他社のシェアや戦略などを把握する必要があります。

市場のなかで、自社の取るべきポジションを把握し、自社のマーケティング戦略に対する競合他社の反応を予測することも市場調査の役割です。

目的4:新規事業や海外進出など新市場への参入検討

自社にとって新たな市場に参入する場合に、市場に参入する価値や成功の可能性について判断を行うために市場調査を行います。

特に海外進出を図る場合には、顧客ニーズに加えて現地の文化や独自のビジネスルールを事前に把握することが必要です。

新規市場や海外市場の調査でよく使うフレームワークにPEST分析というものがあります。

政治、経済、社会、技術の4項目を対象とし、頭文字をとって「PEST」分析と呼ばれています 。

PEST分析の4つの視点

PEST分析 | 具体例 | 分析の視点 |

Politics 【政治的要因】 | 政権、法制度、 税制など | 政権やその傾向が変わった場合の施策の変化、税制など、 市場のルールが変更される可能性を検討する |

Economics 【経済的要因】 | 経済情勢、景気動向、経済成長率、 株価、金利など | 経済情勢による需要や価格の変動がサプライチェーンに 与える影響などを分析する |

Society 【社会的要因】 | 人口動態、需要構造、消費者意識、 流行、教育など | 人口動態の変動による需要構造やライフスタイルの変化、消費者意識の変化などが商品・サービスの需要に与える影響を分析する |

Technology 【技術的要因】 | 技術革新、 新技術、特許など | 技術革新が産業構造に与える影響や、知的財産の戦略的な活用などを検討する |

自社を取り巻く4つのマクロ環境を調査、分析することで、新規事業の立ち上げや、会議足上の進出時の戦略立案に役立てます。

マーケティングリサーチを行う目的

次は、マーケティングリサーチを行う目的について解説します。

マーケティング戦略策定でよく用いられるSTP分析とマーケティングミクスの4Pという2つのフレームワークにおいてマーケティングリサーチの活用方法を解説します。

目的1: 顧客のセグメンテーション(STP分析:Segmentation)

「S」はセグメンテーション(Segmentation)を指し、一定の基準で顧客層を分類することを意味します。 分類する際には、以下のような基準が用いられます。

デモグラフィックデータ | 年齢、性別、職業、年収 など |

地理的変数 | エリア、季節、気候、天候 など |

心理的変数 | 志向性、ライフスタイル、価値観 など |

行動変数 | 商品購入の頻度やタイミング・使用用途など |

一般的には、年齢・性別・職業といったデモグラフィックでセグメンテーションされた商品は多く存在しています。例えば「若い女性向けのアプリ」「子供やシニア向けのスマホ」「ビジネスマン向けのスーツ」などです。

ただし、消費者ニーズが多様化している現在では、単純な年齢・性別だけで切り分けても有効なセグメントにはなりません。

女性の中でも「健康や美容に関心の高い女性向け」など、消費者がどのような志向や価値観をもっているか、といった心理的変数を加味してセグメンテーション化していきます。

デモグラフィックデータや地理的変数などについては、デスクリサーチにより、官公庁などの統計データを用いて調査可能です。

より消費者像を明確にするためには、アンケート調査やグループインタビューにより、価値観やライフスタイルを明らかにする必要があります。

目的2: 顧客ターゲットの選定(STP分析:Targert)

STPの「T」にあたるのがターゲティング(Targeting)であり、セグメンテーションにもとづき、どのセグメントに向けてマーケティングを行うべきかを決定します。 ターゲティングを行う際には、6Rという下記の指標をもとに判断します。

6R

6R | 分析の視点 | ポイント |

|---|---|---|

Realistic Scale (市場規模) | 対象とする市場の規模が適切かどうか

| 規模が大きい市場は魅力的だが競合や新規参入も多く、競争が激しい |

Rate of Growth (市場の成長性) | 今後の成長性が見込める市場か | ・市場規模が大きくても衰退市場であればリスクが生じる ・今後の成長が見込める場合は早期に参入すると先行者利益を獲得できる |

Rival (競合状況) | ブルーオーシャンかレッドオーシャンか | 寡占市場であれば参入のハードルは高い

|

Rank / Ripple Effect (優先順位 / 波及効果 ) | 他のセグメントに対する影響力や波及効果を狙えるセグメントかどうか | 今後メディアが注目しそうな市場はマーケティング効果が得やすい |

Reach (到達可能性) | 広告やプロモーションが潜在顧客に届く可能性はあるか | ユーザーへの導線が確保できていない場合は見直しが必要 |

Response (測定可能性) | 商品・サービスの満足度や広告効果が測定可能であるかどうか | 効果検証ができるかどうかで目標設定に影響が出る |

6Rの指標を把握するには、市場調査を行い市場規模や参入企業数、競合他社の市場シェアを明らかにします。

また、波及効果や到達可能性、測定可能性といった要素を調べる際にはインターネットリサーチが役立ちます。

マーケティングリサーチを行うことにより6Rの視点を総合的にみて、自社にとって魅力的な市場がどこか選定していきます。

目的3: ポジションニングの決定(STP分析:Positioning)

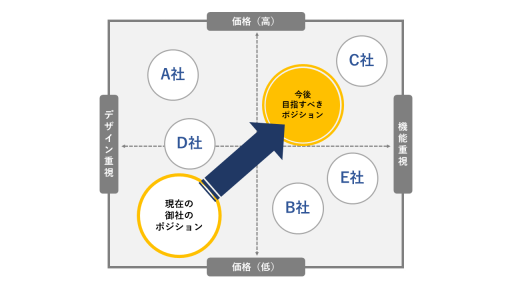

STPの「P」はポジショニング(Positioning)です。

セグメンテーションにより市場を細分化し、ターゲティングでどの市場を狙うか決めた後、その市場の中で自社がどう差別化を図るのか決めることを意味します。

顧客が重視する比較要素をもとに二次元のマップに視覚化して、競合他社といかに差別化できるのか、を考えます。

例えば下記図のように、価格が高いか低いか、デザイン重視なのか機能重視なのか、といった2軸で自社や競合他社のポジショニングを可視化します。

このように競合他社との相対的な位置付けを明確にし、自社が取るべきマーケティング戦略の方向づけを行います。

評価軸を決めるために、B to Cではアンケート調査やインタビュー調査、B to Bではエキスパートインタビュー調査などが用いられます。

マーケティング戦略を決める4P(マーケティングミックス)

STPにより「誰に」どのような「立ち位置」で商品・サービスを提供するかという方向性を定めました。

次に、商品・サービスを「いくらで」「どのように」提供するかを決めるのが4P(商品・価格・流通・プロモーション)です。

4Pにおいてもマーケティングリサーチが活用されます。

目的4 : 製品調査(4P:Product)

4PのProductにあたるのが製品戦略です。

商品コンセプト、パッケージデザインなどへの反応や評価を知るために、消費者に試供品を使用してもらうなど、製品調査を実施します。

製品調査には、2つの方法があります。

1つは、特定の会場において、食品や日用品、商品デザインやパッケージなどの試作品に対する評価やイメージなどを調査する会場調査です。

もう一つは、対象とする商品を実際に日常のなかで使ってもらい、使用感や使い方、評価、感想などについてフィードバックを得るホームユーステストがあります。

一度商品を市場で販売した後の改変やリニューアルには多くの時間や費用を要しますので、発売前に入念なリサーチを実施することが重要です。

目的5 : 価格調査(4P:Price)

4PのPriceは価格を指します。 マーケティングにおいて、価格戦略も重要な要素です。

高くても買われる商品か、安くないと売れない商品か、という価格弾力性が商品カテゴリーごとに異なります。

加えて、競合他社に対する自社商品の価値を、ユーザーがどう評価するかが最も大きな問題となります。

目的6:販売チャネル調査(4P:Place)

4PのうちPlaceは流通チャネルと販売方法が該当します。

例えば、同じ家電製品でも、

家電量販店 / 家電専門店/ メーカー直販店舗 / メーカー直販サイト / テレビ通販 / ショッピングモール

など、消費者はさまざまな方法で購入できます。

実際の購入チャネルを調査するには、インターネットリサーチが用いられますが、購買データを活用する方法があります。

弊社では、家計簿アプリと連動した購買データの分析サービスも提供しており、どのチャネルで購入されているか、どのような商品とセットで購入されているか、を読み解くことも可能です。

目的7:プロモーションミックス(4P:Promotion)

4Pのプロモーション(Promotion)にあたるのが広告宣伝、セールスプロモーション、人的販売の3つです

広告宣伝

広告宣伝はマス媒体やインターネットを通じたプロモーションです。

ターゲットとする顧客層の目に留まるための、媒体の選択、出稿のタイミング、クリエイティブやメッセージの内容が消費者の反応に大きく関わってきます。

セールスプロモーション(SP)

セールスプロモーション(SP)は消費者の購買意欲を刺激し売上を増やすための取り組みと、流通業者の販売意欲を高めるための取り組みを指します。

消費者向けのイベントやキャンペーン、店頭POP、ダイレクトメールなど、流通業者向けのインセンティブやコンテストなどがあります。

人的販売

人的販売とは営業担当者や販売担当者がユーザーに直接販売を行うことを指します。営業ツールやセールストークなど営業・販売担当者が売りやすい仕組みを作ることもマーケティング活動のひとつといえます。

広告の到達率やプロモーションの効果を検証するにはインターネットリサーチが用いられます。 広告から受けるイメージやプロモーション前後での行動変化などを深く知るためにインタビューをする場合もあります。

また、プロモーションを複数の媒体で組み合わせて行った場合、弊社ではアプリ広告・ Web広告・ TVCM視聴実態等の計測を行うソリューションをご用意しており、クロスメディアでの効果測定が可能です。

マーケティングリサーチを行うメリット

マーケティングリサーチを実施するメリットは主に4つあります。

1.顧客のニーズが把握できる

2.顧客視点のマーケティングを行うことができる

3.データや客観的な裏付けを持って施策が実施できる

4.関係者の説得がしやすい

それぞれについて具体的に解説します。

メリット①顧客のニーズを把握できる

マーケティングで最も重要なことは、顧客のニーズを満たす商品・サービスを追及することです。

単に表面的なニーズを満たすだけでは消費者を惹きつけられず、競合に模倣されてしまう可能性もあるため、未発見の潜在的なニーズまでも掘り下げていくことが重要です。

アンケートやインタビューといったマーケティングリサーチを通じて、顧客の声を深く理解し、多角的に分析することで、顧客のニーズを的確に把握できます。

メリット②顧客起点のマーケティングを行える

マーケティングは自社の都合だけで行っても、顧客に対して本当に有効なものにはなり得ません。

マーケティングリサーチを実施することで、例えば顧客について次のような点を明らかにすることが求められています。

・重視している価値観、考え方

・普段よく見ているメディア

・購買行動のパターン

調査を通じて顧客を理解したうえで、適切なマーケティング施策を考案・実施することが重要です。

メリット③客観的な裏付けを持てる

商品のアイディア、パッケージ、キャンペーン企画、広告コンテンツ、広告の出稿先など、複数の選択肢の中から最適なものを選択する際に、顧客の声があれば決定しやすくなります。

また、マーケティングリサーチを通じて得られた消費者からの意見・フィードバックは、問題を明確化し、解決策を見つけるヒントとなります。

メリット④関係者の説得がしやすい

マーケティング施策を実行する際に、他部門の説得や関係者との合意形成が必要な方は多いのではないでしょうか。

その際に、声が大きい部門の意見を優先してしまう、役員の鶴の一声で決まってしまう、などの悩みを持っている方もいらっしゃるかもしれません。

リサーチによって客観的なデータを得ることが、合理的なマーケティングの意思決定につながります。

マーケティングリサーチの種類

マーケティングリサーチには「パネル調査」「アドホック調査」そして「デスクリサーチ」の3つに分類できます。それぞれを解説していきます。

パネル調査

パネルとは、リサーチを目的として一般消費者を集めたプラットフォームのことです。

パネルに登録されている同じ対象者に、同じ質問を同じ形式で、一定期間の間に複数回行う調査のことをパネル調査といいます。

対象者が同じのため、顧客満足度、認知度、購買行動などの変化を確認することができます。時系列の変化は貴重な情報になるため、特定の指標をモニタリングするためによく用いられます。

一方、データの蓄積に時間がかかる、一度決めた指標を変えることが難しいなどのデメリットがある調査手法です。

アドホック調査

アドホック調査は、パネル調査とは対照的に1回で完結する調査方法です。

特定の目的のために、調査の都度対象者を選定して実施する単発の調査を指します。

マーケティングリサーチの多くは、アドホック調査に該当します。

デスクリサーチ

デスクリサーチとは、既に実施された調査結果や統計情報などを、文献やインターネットを使い収集する調査方法です。

既存の調査を活用するため、コストをかけずに市場環境や業界トレンドなどを把握できます。

課題に対する仮説構築や調査テーマについての背景情報を把握する目的で、マーケティングの初期段階によく行われます。

定量調査と定性調査

マーケティングリサーチの主な種類であるアドホック調査は、さらに「定量調査」と「定性調査」に分類されます。それぞれの特徴について解説します。

定量調査

定量調査は、数多くの回答を集め、結果を数値として分析をする調査です。

結果が数値で表されるため、客観的に結果を捉えることができ、解釈がしやすいことが特徴です。

メリットとしては、定性調査より比較的低価格で素早く実施できる点があります。

デメリットは、定量調査はあらかじめ回答が決められているため、その答えを選んだ理由や背景を知ることができないことです。

定性調査

定性調査は対象者の意識や感情、深層心理や行動に至ったプロセスを言葉で把握する調査です。

言葉や感情、行動の理由といった数値化できない情報を取得できます。インタビューでの生の声、実際の行動を観察することなど、リアルな反応に触れることができる貴重な機会です。

デメリットは消費者全体を捉えるような目的には向いていないことです。また、定性調査は一度に調査できる人数が限られているため、消費者の全体像を捉えることが難しい点に注意が必要です。

定量調査の代表的な手法

ここからは定量調査の代表的な手法を5つ紹介します。

インターネットリサーチ

インターネットリサーチは、対象者がweb上でアンケートに回答することで、データを集める調査手法です。

弊社では、国内最大級のパネルネットワークを活用し、メールやアプリで一斉にアンケートを配信するため、一度に大量の回答を短時間で集めることが可能です。

会場調査

会場調査 (CLT)は、対象者を指定の調査会場に集め、実際に商品やサービスを試してもらい、使用感や見た目などをその場で回答してもらう調査手法です。

試作品の利用、食品や飲料の喫食、模擬店舗での買い物、など疑似体験に基づいて意見を聞くことができます。

ホームユーステスト

ホームユーステストは、発売済の製品や試作品などを対象者に郵送し日常生活で利用し、意見や感想などを収集する調査手法です。

会場調査と異なり、日常生活で使うため日用品の調査に向いています。

また、より生活実態に近い意見を聞き取ることができます。

郵送調査

郵送調査は、アンケートを対象者の自宅や企業に郵送し、アンケート回答後に、返送してもらうことでデータを集める調査手法です。

インターネットをあまり利用しない高齢の方や、住所が判明している自社会員などに対して実施をすることが多いです。日記形式での長期間の調査にも用いられるケースがあります。

返信までの時間や調査結果をデータ化するための時間がかかる点に注意が必要です。

定性調査の代表的な手法

グループインタビュー

グループインタビューは、4~6名を座談会のような形式をとり、決められたテーマに沿ってインタビューする調査手法です。

モデレーターと呼ばれる司会者が調査テーマに関する質問をする形式で行われます。

参加者同士で意見に共感し合う、他の参加者の発言から刺激を受けユニークな視点からの意見が出てくるなど、グループダイナミクスが起きるとより良い意見を聴取することができます。

また、見学者がミラールームからインタビューの様子を観察することで、感情や表情、身振り手振りなどから対象者の反応を感じ取ることもできます。

デプスインタビュー

デプスインタビューはインタビュアーと対象者が1対1で行う調査手法です。

グループインタビューとは異なり1人に対して深く意見を聞いていくため、参加者の態度や潜在意識を深掘りができ、個人の感情や心のうちを探りたいときに有効な調査手法です。

複数人いるグループインタビューでは話しにくいことも、1対1で実施するため話題にしやすいことも多いです。

オンラインインタビュー

オンラインインタビューはZOOMなどのWeb会議サービスを活用して、オンライン上で対象者にインタビューを行う調査手法です。デバイスに関係なくインターネット環境さえあれば、どこでも実施することができ、対象者にとって、場所と時間の制約が少なくなります。

エキスパートインタビュー

エキスパートインタビュー(有識者ヒアリング)は、特定の業界や職種について専門家・有識者にインタビューし知見を得る調査です。

商品開発する際や経験やノウハウがない市場に参入する際、現場における課題や先駆的な知見・業界慣習などを聞くことで、意思決定の参考にすることができます。また専門家の登録リストを基にリクルーティングできるため実施開始までの時間も短縮できます。

知見やノウハウがない領域においても質の高い情報をスピーディーに取得できます。

マーケティングリサーチの費用

定量調査の費用

定量調査は大きくは、誰(対象者のサンプル数)に、何問(設問数)アンケートをするのか、といった点で費用が変動します。

まず、回答の希望回収数が多ければ多いほど、費用は増加します。

また、サンプル数がそこまで多くない場合であっても、対象者の出現条件が難しい場合には、費用が増加する場合があります。

次に、同じ回収数であっても、設問数が多ければ多いほど、費用も高くなります。

設問数は費用だけの問題ではなく、回答者にとっての負担も増えるため、聴取したい項目の調整は必要です。

その他にも、調査テーマや設問設計、集計、データ分析、レポーティング、報告会の実施有無などで費用は変動しますので、まずはお問い合わせください。

定性調査の費用

定性調査で一般的なのは「グループインタビュー」「デプスインタビュー」ですが、グループインタビューの場合は、1グループあたりの人数にはある程度の条件があるため、何グループにインタビューを実施するか、によって費用が変動します。

デプスインタビューの場合は、1対1のインタビューとなるため、こちらも何人にインタビュー実施するかによって変動します。

調査テーマや、リサーチ会社にどこまで対応を依頼するのかによっても変動しますので、一度お問い合わせください。

マーケティングリサーチの手法の選び方

これまでご紹介してきたようにマーケティングリサーチの手法は様々な種類が存在しています。どの調査手法を選ぶのが適切なのかは、調査を実施する目的に応じて変わります。

目的を整理した結果、

「まずはマーケットの実態/傾向を把握したい」

「売上が不調な要因に対して仮説があるが、合っているか検証したい」

「新商品のアイディアが複数あるが、どちらがより良いか数値で裏付けをしたい」

「顧客セグメントごとの違いを把握したい」

という場合は、定量調査が適切といえます。

一方で

「売上が落ち込んでいるが原因がわからず、仮説を抽出したい」

「商品をよく使うヘビーユーザーに理由を深く聞きたい」

「ユーザーが行動の背景となる想いや価値観を理解したい」

というような場合であれば定性調査が向いています。

また、定量調査、定性調査の中で調査手法の選択については、コスト、結果が必要なタイミングなどの制約によって整理して決定することをおすすめします。

自社にとって何が適切なのか、不明の場合はまずはお問い合わせいただければと思います。

マーケティングリサーチの流れ・手順とポイント

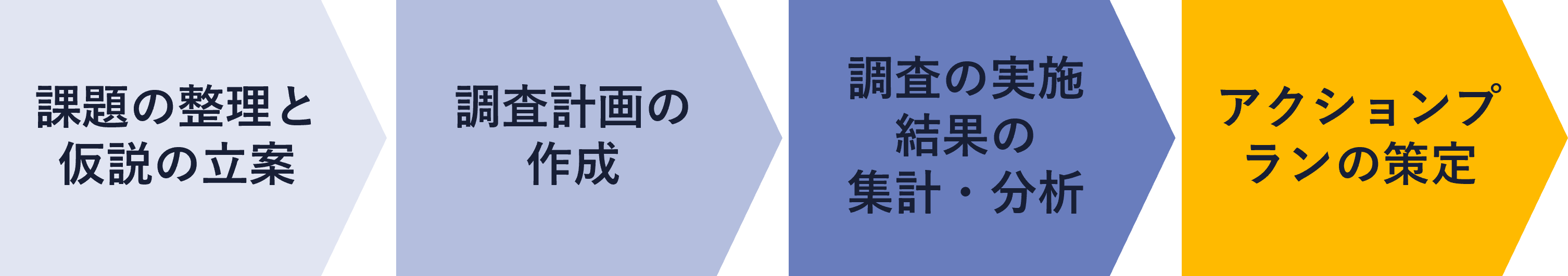

マーケティングリサーチは、次の4つの手順で進めていきます。

▼マーケティングリサーチの流れ・手順

まず「課題の整理と仮説の立案」、その次に「調査計画の作成」、「調査の実施と結果の集計・分析」、最後に「アクションプランの策定」です。

それぞれを解説していきます。

課題の整理と仮説の立案

調査を実施する前に、明確にすべきなのは次の3点です。

・マーケティングリサーチを通じて、どのような課題を解決したいのか?

・そしてこの課題の原因として考えられる仮説は何か?

・仮説から調査で明らかにしたいことは何か?

課題と仮説を混同してしまう場合もありますが、例えば次のように整理していきます。

・競合他社よりも価格は安いのに売り上げが伸びない

・CMをたくさん打っているが、売上に寄与しない

・商品のパッケージを変えたら評判が下がった

例えば、課題のうちの1つ、「商品パッケージを変えたら評判が下がった」について深堀りすると以下のようなことがあげられます。

・商品の写真が大きすぎて特徴が伝わらないのでは?

・パッケージのキャッチコピーが弱く訴求したいポイントが伝わっていないのでは?

・パッケージの色が商品のイメージと合っていないのでは?

できる限り具体的に考えることが仮説になります。

仮説を立てたら、仮説を検証するために明らかにしたいことを整理していきます。

先程の仮説のうち「パッケージのキャッチコピーが弱く訴求したいポイントが伝わっていない」を例にすると、「キャッチコピーからどんな印象を受けるか」「以前のキャッチコピーと比較してどう変わったと思うか」をマーケティングリサーチによって消費者に聞くことで、仮説が正しいかどうかを確認できます。

調査計画の作成

調査の目的が明確になれば、次に調査計画を作成します。

調査計画とは、調査手法、時期、調査対象、聴取項目などを具体的に決定することです。

・どのような手法が最適か

・いつ実施すべきか

・誰に調査すべきか

・何を聞くべきか

調査目的に合わせた設計をご自身で考えるのは難しいですが、弊社ではリサーチャーが最適な設計をご提案していきます。

例えば聴取項目は、せっかく調査をするならあれもこれも聞きたい、と項目を増やしがちになりますが、回答する方の負荷が大きくなり、特にインターネット調査の場合は離脱率が増加するなど、回答の精度に影響が出ることがあります。

本当に必要な項目に絞ったり、調査項目の書き方や順番に注意する必要があるため、リサーチャーがサポートいたします。

調査の実施~調査結果の集計・分析

調査計画に沿って調査を実施するステップです。調査会社に依頼した場合でも、インターネット調査の場合は、事前に調査画面をご確認いただけます。

インタビュー調査の場合は、インタビュー立ち合いなども、もちろん可能です。

調査完了後は、調査結果を集計していきますが、インターネットリサーチの場合は、最終納品前に、アンケートシステムより調査結果の速報値をご確認いただくことも可能です。

アクションプランの策定

調査は実施して終わりではなく、結果から得られた情報から、次のマーケティング施策に活用することこそが、マーケティングリサーチのゴールです。

マーケティングリサーチの活用方法

マーケティングリサーチをマーケティング活動に活用方法として、大きくは「マーケティング施策の評価」と「今後のマーケティング戦略の予測」の2つがあります。それぞれマーケティング活動のシーンごとに必要な調査を紹介します。

マーケティングリサーチの活用方法①:マーケティング施策の評価

まず代表的な活用方法として、これまで自社で実施したマーケティング施策を評価することがあげられます。

例えば以下のような施策に対しての評価検証があります。

・マス広告を打った

⇒インターネットリサーチで広告の認知度を把握する

・キャンペーンを実施した

⇒キャンペーン実施前後で同じ質問を比較することで効果を確認する

・新商品を発売した

⇒購買データを確認し、誰にどのくらい売れているかを把握する

・既存商品を改良したい

⇒利用頻度の高いユーザーにインタビューをし、現状の満足点・不満点を聞く

マーケティングリサーチの活用方法②:今後のマーケティング戦略の予測

今後実施するマーケティング施策が的確かを予測するために、リサーチを実施する場合も多くあります。

例えば、以下のような今後実施したい施策について、予めマーケティングリサーチを行うことで成功する確率を高めることが可能です。

・消費者ニーズの変化を予測したい

⇒市場調査などでこれまでのトレンドを把握し将来を予測する

・新商品を開発したい

⇒商品コンセプトを消費者に見せてインタビューする

・パッケージのデザインを決めたい

⇒インターネットリサーチでパッケージ案を提示し、消費者の意見を聴取する

・新商品の味のバリエーションを決めたい

⇒会場に消費者を呼び、試食をして意見を聞く

・新しい広告を作りたい

⇒消費者にインタビューし、自社ブランドのイメージを聞くことで広告コンセプトに活かす

私たちが実施したリサーチ事例

弊社では、クライアント企業様の個別の調査実績のほかに、自主的に市場トレンドや世代比較の調査を行っております。ここでは一部をご紹介します。

値上げに対する世の中の捉え方、家計の見直しに関する兆し調査

弊社では、物価上昇やコロナ対策の変遷に伴う生活者意識の変化を把握するため、22年6月より半年間隔で大規模調査を行い、「値上げに対する世の中の捉え方、家計の見直しに関する兆し」を定点観測しています。

2023年7月には、家庭用を中心とした飲食料品について、値上げ品目数が3万品目を超えたことが公表されました。過去最大級の値上げラッシュを受けて、消費者の購買行動・意識にどのような変化が起きたのか、世代ごとにも比較しています。

Z世代やα(アルファ)世代の理解と、世代ごとの比較調査

社会の急激な変化により、若い世代の意識・行動は想像以上に従来の世代との乖離があるといわれる、Z世代やα(アルファ)世代について理解し、いかにアプローチしていくかは、今後のマーケティング上の大きな課題の一つといえます。

今後の消費の中心になっていくと考えられる、Z世代とそれに続くα(アルファ)世代について、またその親に対しての行動や思考の理解を深めるべく、自主調査を行っています。

市場調査やマーケティングリサーチを成功させるために最も重要なこと

実際に市場調査やマーケティングリサーチの実施を検討されている場合に、重要なポイントをお伝えします。

調査の目的を明確にする

繰り返しになりますが、調査を実施する際、なぜ調査を実施するのか、何を知りたいか、という目的を明確にすることが、最も重要になります。

調査を実施するときに、つい「これも聞きたい」「この項目も盛り込もう」と欲張ってしまいがちです。

しかし、色々なデータが集まったものの、次に何をしたらよいかわからないということが起こりえます。マーケティングリサーチはあくまで、マーケティング上の様々な課題を解決するために実施するものです。

解決したい課題を明らかにすることで、最も知るべきことを調査で把握することができます。

専門家の知識やノウハウを活用する

デスクリサーチやインターネットリサーチ、グループインタビューなどは、自前で行うことも可能です。

しかし、マーケティングリサーチや市場調査でより望ましい結果を得るには、アンケート調査の設計やグループインタビューのファシリテーションなど専門的な知識が求められます。

また、デジタルマーケティングリサーチの実施や購買データなど自社で保有していないデータの取得も調査会社に依頼する必要があります。

さらにマーケティングプロセスに沿った有効なマーケティングリサーチが実施できる点でも専門の調査会社に依頼するほうが、効果的かつ効率的です。

電通マクロミルインサイトのマーケティングリサーチサービスの特徴

電通マクロミルインサイトでは、課題整理や仮説立てから目的に応じた調査手法の提案、実行支援などを一気通貫で行っております。

100名を超える専門リサーチャーが課題設定からレポーティングまで支援

専門性の高いリサーチャーやアナリストが、クライアントの課題整理から調査企画、レポーティングまで一気通貫でご支援いたします。

マーケティングリサーチの成功には、自社の課題を調査企画に落とし込むことが重要ですが、複雑な課題整理のディスカッションから経験豊富なリサーチャーがお手伝い致します。

マクロミルの保有する国内最大規模のパネルが利用可能

独自に構築した130万人以上のマクロミルパネルに加え、提携会社のパネルも含めた国内最大級のパネルネットワークを構築しています。

また、汎用的なマーケティングリサーチ(定量調査・定性調査)に加え、大規模データや時系列データなど、幅広いマーケティングデータが提供可能です。

電通のマーケティング支援をしてきた豊富な実績

株式会社電通のマーケティングリサーチ会社として年間3,000件以上のプロジェクト実績があります。マーケティング戦略・コミュニケーション戦略立案に必要なデータ分析から仮説検証までインサイトを導出するための高いノウハウを保有しています。

マーケティングリサーチの進め方や手法などにお悩みの方々は、ぜひ弊社にお問い合わせください。

マーケティングリサーチのセミナーや自主調査企画も実施。